Pensant entretenir une relation avec Brad Pitt, une Française correspondait en réalité avec des brouteurs (cyber escrocs). Ces derniers appliquent les mêmes techniques que celles du marketing : flatter l’ego et créer un sentiment d’exclusivité. Alors, où se situe la frontière entre influence légitime et manipulation ?

Il était une fois, quelque part dans les méandres du numérique, une femme qui pensait vivre une histoire hors du commun avec Brad Pitt. Un jour, un message. Puis un autre. Peu à peu, l’idée d’une relation unique, d’un lien privilégié avec une star. Il lui parlait avec douceur, partageait des confidences, évoquait ses tourments. Avec elle, il pouvait être lui-même. Avec lui, elle retrouvait confiance. Jusqu’au jour où il eut un premier problème, puis un deuxième… une urgence. Un virement. Une promesse de remboursement. Elle voulait croire, jusqu’à ce que le rideau tombe.

Ces techniques de persuasion ne sont pas l’apanage de ceux que l’on qualifie de brouteurs, spécialistes d’un cyber-banditisme social. Elles peuvent également être au cœur du marketing, de la communication publicitaire et de toutes les stratégies qui ne vendent pas un produit, mais une promesse, une émotion, une appartenance. Alors, où se situe la frontière entre influence légitime et manipulation ?

Marketing de l’arna-cœur

Les escroqueries reposent sur des mécanismes bien huilés. Ce ne sont pas les faits qui comptent, mais l’histoire que nous voulons entendre, celle qui nous fait rêver ou espérer. Elles prospèrent sur la même logique que certaines campagnes publicitaires. Elles ne vendent rien de tangible au départ, seulement une idée, un rêve auquel on veut adhérer, une communauté à laquelle on veut appartenir ou une star à laquelle on souhaite ressembler… Et plus, si affinités.

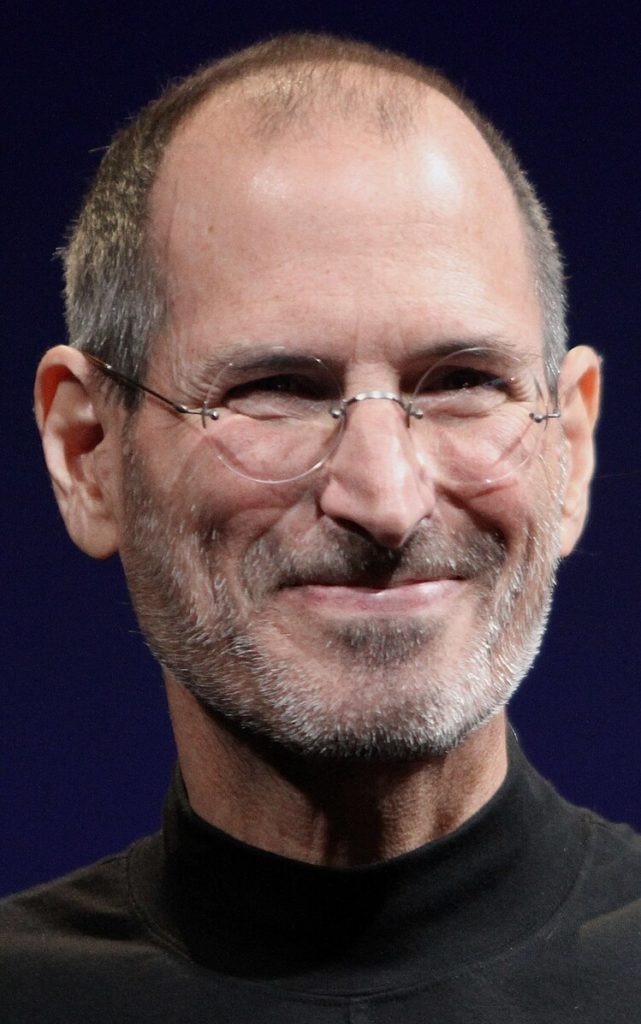

Les marques cherchent à créer une connexion émotionnelle forte avec le consommateur en lui promettant une appartenance à un mode de vie. Steve Jobs l’avait compris mieux que personne. L’art maîtrisé du storytelling faisait de chaque événement de lancement Apple un véritable rituel, où acheter un produit revenait à intégrer une communauté. N’avait-on pas qualifié Steve Jobs de « gourou », tant son aura transcendait les consommateurs ?

Dans cet esprit, les grandes marques ne vendent pas seulement des produits, elles vendent des émotions, des modes de vie et des aspirations. Acheter, c’est souvent adhérer à un récit, une identité, une promesse qui dépasse la simple fonction de l’objet. Apple ne commercialise pas des ordinateurs, tablettes ou autres téléphones, mais une vision du monde, un symbole d’innovation et d’appartenance à une élite technologique.

En valorisant un idéal, certaines marques détournent le regard des conditions de production ou des impacts sociaux et environnementaux de leurs activités. Là où le storytelling promet performance et ambition, la réalité impose parfois un questionnement éthique. Jusqu’où peut-on vendre un rêve sans en assumer les contradictions ?

L’urgence comme levier psychologique

Que l’on cherche à séduire un consommateur ou à piéger une victime, l’urgence est un levier puissant : une difficulté soudaine, un obstacle à surmonter, un problème à résoudre. La victime se sent investie d’un rôle, indispensable à l’autre. L’urgence pousse à l’action, court-circuite la réflexion et annihile la distance critique. Dans l’escroquerie, elle prend la forme d’une détresse soudaine : « Je suis coincé(e) à l’étranger. » « Mon compte est bloqué. » « J’ai besoin de ton aide, maintenant. »

L’objectif est simple : empêcher la victime de prendre du recul et la plonger dans un état d’anxiété qui l’amène à répondre sans réfléchir.

Les marques utilisent des stratégies similaires lorsqu’elles affichent sur un site e-commerce des offres « limitées dans le temps », signalent qu’il ne reste que « quelques pièces disponibles » ou encore insistent sur le fait que « plusieurs personnes consultent actuellement cette offre ».

Cet art de la pression psychologique joue sur la peur de manquer quelque chose. Véritable phénomène social, le Fomo (Fear Of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose d’important) encourage à acheter vite, avant d’avoir le temps de se poser les bonnes questions. Les faux profils qui nouent une relation sentimentale avec leurs victimes appliquent exactement le même principe : flatter l’ego, créer un sentiment d’exclusivité et imposer l’urgence. Il faut agir maintenant, avant qu’il ne soit trop tard !

Dans un monde saturé de messages publicitaires et de sollicitations, nous pourrions penser que la méfiance des consommateurs est croissante et qu’il faut vraiment être naïf pour tomber dans le piège. Pourtant, qui n’a jamais succombé à un discours marketing habile ? À une promesse trop belle pour être vraie ? Qui n’a pas regretté un achat impulsif réalisé sous la pression du Black Friday ?

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteurs

Erwan Boutigny : Maître de Conférences en Sciences de Gestion et du Management, Université Le Havre Normandie

Sophie Renault : Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, IAE Orléans

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.