En France, depuis 1789, tous les changements de Constitution eurent lieu après des crises majeures : guerres, révolutions ou coups d’État. Mais sommes-nous condamnés à réécrire le texte constitutionnel dans le tumulte ? L’exemple du Chili, qui a mené un processus constituant entre 2019 et 2023, permet de dépasser certaines idées reçues.

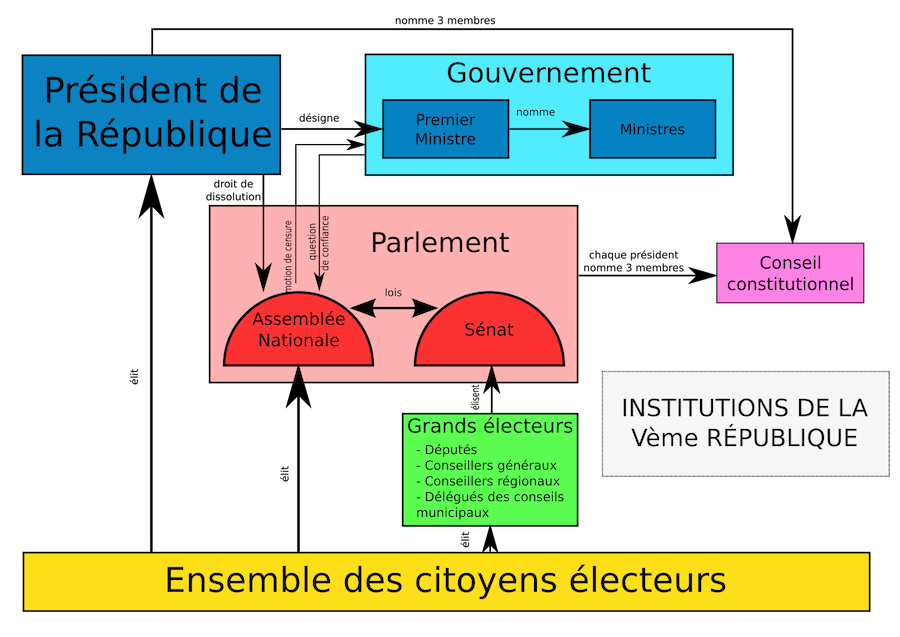

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale, le 9 juin 2024, la Ve République française traverse une période de forte instabilité. En 2024, quatre premiers ministres différents se sont succédé : Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, puis François Bayrou. Une première depuis 1958. Pourtant, cette République est fondée sur une Constitution que l’on présente souvent comme le cadre idéal pour garantir la stabilité du pouvoir exécutif.

Si le texte qui fonde les institutions n’est plus à même d’assurer cette stabilité, se pose alors une question redoutable : faut-il envisager un changement de Constitution, et ce, dès maintenant ? Plusieurs éléments rationnels plaident pour ce changement et des modalités concrètes pour y procéder ont été formulées.

Face à cette hypothèse un argument revient pourtant de manière récurrente : le moment du changement n’est pas encore là, car les Constitutions sont des textes que l’on ne change qu’en cas de crise grave, lorsqu’il n’y a pas d’autre issue, lorsque les institutions sont paralysées. Ainsi, le « bon moment » pour changer de Constitution serait nécessairement une période troublée. Sommes-nous vraiment condamnés à écrire des Constitutions dans le tumulte ?

Les biais de l’histoire constitutionnelle française

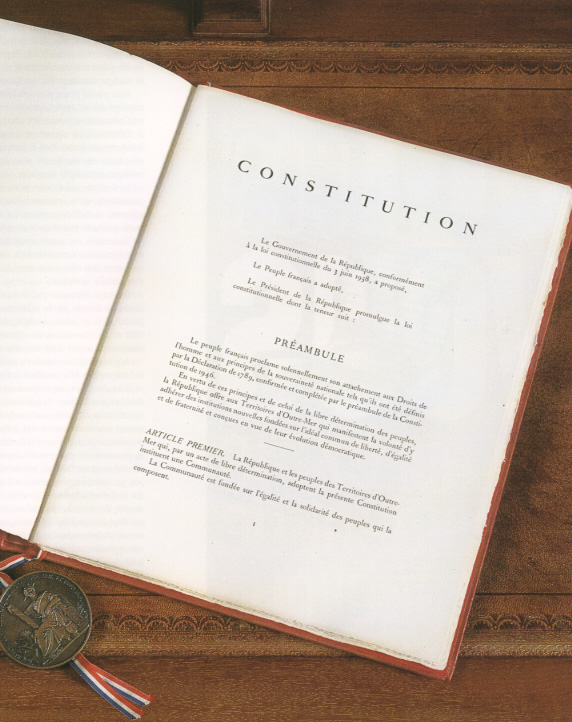

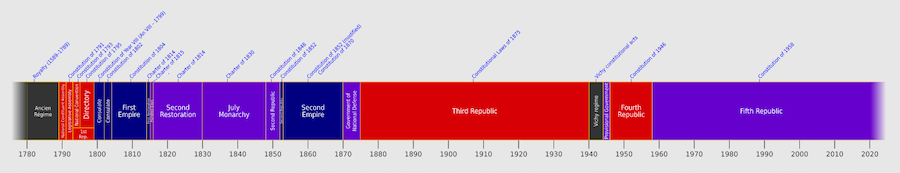

Cette tendance à associer chaos et rédaction d’une nouvelle Constitution résulte en grande partie de l’histoire constitutionnelle de la France. Il faut reconnaître que sur ce point la France dispose d’une expérience particulièrement riche. Depuis la Révolution, il y a eu au moins 15 textes constitutionnels différents (16 si l’on ajoute les actes constitutionnels adoptés sous Vichy entre le 11 juillet 1940 et le 26 novembre 1942). En comparaison, les États-Unis d’Amérique n’en ont connu qu’une : celle rédigée par la Convention de Philadelphie en 1787. Certes, ce texte a été enrichi de 27 amendements, mais la Constitution française, née en 1958, en est déjà à sa 25ᵉ révision (la dernière en date étant celle du 8 mars 2024, relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse).

Or, que nous apprend cette foisonnante histoire constitutionnelle française ? Que les changements de Constitution arrivent généralement dans trois hypothèses majeures :

- soit en cas de révolution (les Constitutions de 1791, 1793, 1795, 1830 ou 1848 en sont des exemples),

- soit en cas de coups d’État (les Constitutions de 1799 ou de 1852 en attestent),

- soit après une défaite militaire et après la Libération (les Constitutions de 1814, 1875, de Vichy, puis celle du gouvernement provisoire de 1945 sont nées de ces contextes).

L’actuelle Constitution est, quant à elle, née après un putsch militaire à Alger en mai 1958.

Ainsi, on tend à considérer que toute bascule constitutionnelle ne peut s’opérer que dans le cadre d’une crise majeure et existentielle, qui conduit à réassigner la source du pouvoir. C’est lorsque le pouvoir passe du monarque au peuple ou du peuple à un nouvel homme (plus ou moins providentiel) que l’on rédige une nouvelle Constitution. Le passé constitutionnel français empêche d’imaginer un changement constitutionnel apaisé, respectueux du cadre démocratique et du droit, où régnerait le dialogue et la concorde.

Constitution : les leçons issues des expériences étrangères

Si l’on prend l’Histoire comme une loi implacable, vouée à se répéter éternellement, cela impliquerait que, si un jour, l’on devait changer de Constitution, ceci ne pourrait se faire qu’au prix d’une rupture avec le droit en place. Dit autrement, la naissance d’une VIe République supposerait une violation du cadre établi par la Ve République.

Or, il y a quelque chose de perturbant à se dire que, pour aboutir à un meilleur régime démocratique, l’on soit obligé de passer par un non-respect du droit existant. Non seulement, c’est problématique lorsque l’on est attaché au respect du droit et à la démocratie, mais c’est aussi fâcheux sur un plan plus utilitariste. L’illégalité de la naissance peut entacher durablement le texte, et donc constituer un handicap pour sa légitimité. Mais, en réalité, le plus gênant est qu’il n’existe nullement une telle fatalité en droit constitutionnel.

Toute constitution ne naît pas nécessairement du viol de la constitution qui l’a précédée et il est tout à fait possible de penser un changement constitutionnel respectueux du droit existant.

De fait, il existe des pays où le texte constitutionnel anticipe déjà le processus à suivre. En effet, il arrive que des textes constitutionnels mentionnent les étapes à respecter pour un changement complet de Constitution et distinguent ainsi une révision partielle (changement de certains articles) d’une révision totale (changement complet du texte) de la Constitution. C’est le cas, par exemple, de la Suisse (articles 193 et 194), de l’Espagne (article 168) ou de l’Autriche (article 44). Ainsi, selon ces textes, il n’est pas nécessaire d’attendre que les institutions s’effondrent pour les rebâtir.

Ce que nous enseigne l’exemple chilien

Le raffinement des techniques d’élaboration des Constitutions tout au long du XXe siècle permet d’envisager un dépassement de l’histoire constitutionnelle française et de rejeter l’idée que les changements constitutionnels ne peuvent naître que dans des moments de crise existentielle.

Toutefois, il est certain que, pour que la bascule s’opère, une force favorable au changement constitutionnel est nécessaire. Il faut que cette force prenne corps et s’exprime à l’occasion d’un événement social, politique ou économique. Ainsi, si le changement de Constitution n’exige pas un effondrement du système, un événement nécessairement perturbateur doit le déclencher. Celui-ci peut être grave et destructeur, mais il peut être aussi plus minime.

Pour ne prendre qu’un exemple, le Chili, celui-ci a connu un processus constituant entre 2019 et 2023. Ce processus débute par l’annonce d’une nouvelle hausse du prix du ticket dans la capitale. Très rapidement, les rues de Santiago se sont noircies de manifestants. Au moment où la demande d’un changement de Constitution est exprimée par la rue, les institutions chiliennes n’étaient ni bloquées ni paralysées. Il n’y avait même pas de crise politique majeure à cet instant. La hausse du prix du ticket de métro a été en réalité une étincelle, qui a constitué un point de focalisation d’un mécontentement plus profond, et a mis en mouvement une force favorable au changement constitutionnel.

Les manifestants se sont alors spontanément rassemblés en cabildos, qui est le nom donné au Chili à toute réunion de citoyennes et de citoyens traitant de questions d’intérêt commun. La reprise en main par la citoyenneté de la discussion constitutionnelle a contraint les partis politiques, puis l’exécutif, à enclencher un processus de changement de constitution participatif. Pour ce faire, une procédure en forme de sablier a été mise en place. L’idée étant que la participation populaire soit la plus large possible en début et en fin de processus mais qu’au milieu, donc lors de la rédaction du texte à proprement parler, la tâche soit confiée à un groupe plus restreint d’individus.

Ainsi, le processus a officiellement débuté par un référendum invitant le corps électoral à confirmer son souhait de changer de Constitution. Puis, une Assemblée constituante a été élue, composée à égalité de femmes et d’hommes (une première dans l’histoire mondiale), chargée de rédiger le projet de Constitution.

Enfin, ce texte fut soumis à un référendum pour approbation. Dans la mesure où le processus chilien s’est soldé, le 4 septembre 2022, par un rejet du texte, il ne peut être un exemple à suivre à la lettre. Pour autant, il prouve que la discussion constitutionnelle peut surgir à tout moment.

En France, nul ne sait quel sera cet élément déclencheur ni quand il adviendra. Il peut avoir lieu demain, dans quelques mois voire des années. Pour autant, plusieurs événements (la crise des gilets jaunes en 2018, les mouvements sociaux contre la réforme des retraites en 2019‑2020 puis en 2023, les émeutes et violences urbaines de juin 2023, le mouvement des agriculteurs en janvier 2024, ou même, avant eux, Nuit debout en 2016 ou le mouvement des bonnets rouges en 2013) laissent à penser qu’il peut survenir à tout moment. Si chercher à l’anticiper est vain, il est tout aussi faux de penser qu’il existe un « bon moment » pour changer de Constitution.

Le « moment constituant » n’est jamais bon ou mauvais en soi, il advient ou n’advient pas. Surtout, il ne naît pas nécessairement de la volonté d’un homme providentiel ou à la suite de l’effondrement d’un système, il peut naître de la demande, certes contestataire, mais raisonnée de citoyennes et de citoyens.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Carolina Cerda-Guzman : Maître de conférences en droit public, Université de Bordeaux.

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.