L’Union européenne regroupe des pays avec des histoires, des structures sociales et des modes de régulation différents. Tous ont choisi d’accepter les mêmes règles pour partager la même monnaie. Pourtant, l’analyse montre plusieurs rapports à la dette publique. Trois blocs de pays émergent de l’analyse : le Sud, le Nord et l’Est. Ces différences auront-elles un effet centrifuge ? Ou sont-elles compatibles avec une monnaie unique ?

Les questions relatives à la dette publique occupent une place prépondérante dans les débats politiques et économiques européens. Depuis la crise financière mondiale de 2008, suivie de la crise des dettes souveraines entre 2010 et 2012, puis de la pandémie de Covid-19, les divergences structurelles entre les pays de l’Union européenne (UE) se sont considérablement accentuées. Face à ces bouleversements, l’étude de la gestion des finances publiques au sein de trois grands blocs régionaux européens – le Nord, le Sud et l’Est – apparaît déterminante pour comprendre les dynamiques de l’endettement et l’efficacité des politiques économiques mises en œuvre.

La question de la dette publique se pose d’autant plus fortement que l’UE cherche à maintenir son unité économique et monétaire, tout en respectant les principes du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Les règles budgétaires communes, fondées sur des plafonds de déficit et d’endettement, ont été conçues pour garantir la soutenabilité à long terme des finances publiques et la stabilité de l’euro. Cependant, l’hétérogénéité des situations nationales, conjuguée à la persistance de chocs économiques asymétriques, met à l’épreuve la capacité de l’UE à coordonner efficacement ses politiques fiscales et budgétaires.

Pour étudier ce phénomène, les pays ont été classés selon les structures de leurs économies ainsi que les courants politiques de gestion de la dette. Trois blocs ont été identifiés :

- bloc du Nord (11 pays) : Suède, Lituanie, Lettonie, Estonie, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Belgique, Luxembourg, Danemark ;

- bloc du Sud (7 pays) : Espagne, Portugal, France, Italie, Malte, Chypre, Grèce ;

- bloc de l’Est (9 pays) : République tchèque, Pologne, Autriche, Slovénie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slovaquie.

« Trois » Europe face à la dette publique

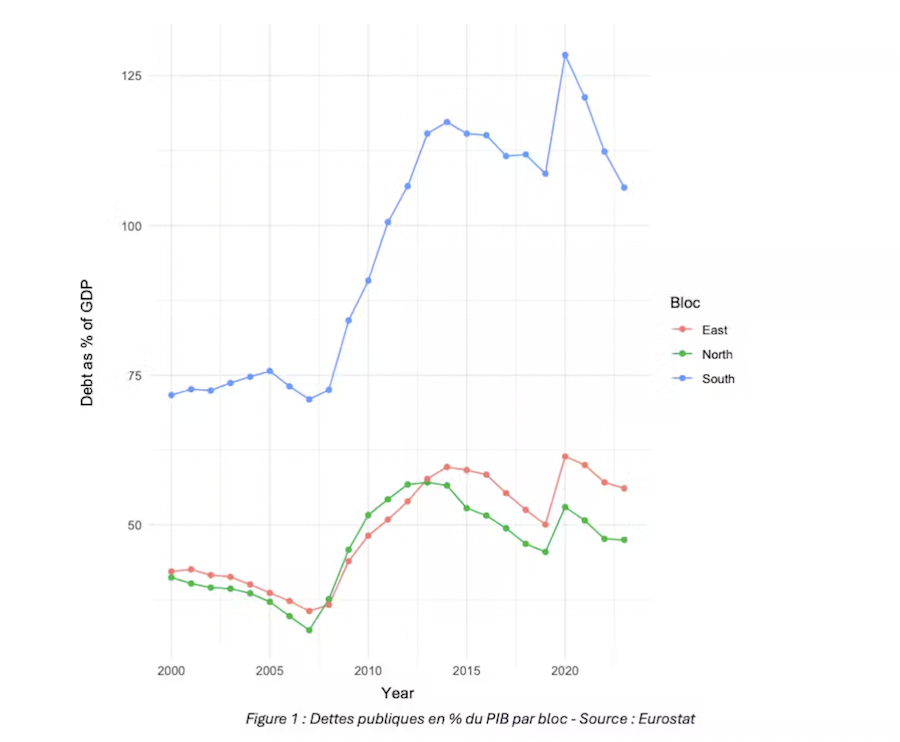

Le bloc du Nord, constitué notamment de l’Allemagne, de la Suède et des Pays-Bas, se caractérise par une gestion traditionnellement prudente des finances publiques. Historiquement, ces pays ont favorisé une culture de stabilité économique, soutenue par des politiques budgétaires. Les balances commerciales y sont fréquemment excédentaires et les déficits publics, lorsqu’ils existent, restent limités dans le temps. Grâce à une forte crédibilité financière, ces États empruntent sur les marchés à des taux d’intérêt avantageux, ce qui diminue considérablement le coût de la dette. De plus, les institutions de ces pays, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la transparence budgétaire et la lutte contre la corruption, contribuent au maintien d’un climat favorable à l’investissement.

À l’opposé, le bloc du Sud, comprenant entre autres la France, l’Italie et la Grèce, fait face à des niveaux de dette publique plus élevés et des déséquilibres budgétaires récurrents. Les raisons de cette situation sont multiples. D’un point de vue historique, plusieurs pays du Sud ont engagé des dépenses publiques importantes dans des secteurs comme les retraites, la santé et l’éducation, afin de soutenir la cohésion sociale et le développement humain.

Toutefois, la croissance économique n’a pas toujours suivi le rythme de ces dépenses, entraînant une augmentation persistante des déficits. Par ailleurs, l’économie de certains de ces États repose sur des secteurs particulièrement sensibles aux crises, ce qui accroît leur vulnérabilité en période de ralentissement mondial. La crise de la dette souveraine de 2010-2012 a ainsi révélé de profondes lacunes structurelles en dépit de certaines réformes.

Le bloc de l’Est et son profil hybride

Entre ces deux pôles, le bloc de l’Est présente un profil hybride. Des pays comme la Pologne, la Roumanie ou la Hongrie ont entrepris, depuis la fin du régime communiste, des mutations économiques et institutionnelles considérables. Leur intégration progressive au marché unique européen, combinée à l’afflux d’investissements directs étrangers, a soutenu un rattrapage économique parfois très dynamique.

Néanmoins, tous ne sont pas logés à la même enseigne : alors que certaines économies orientales affichent des taux de croissance notables, d’autres demeurent handicapées par une gouvernance économique fragile, des déficits budgétaires substantiels et une dépendance vis-à-vis de l’étranger pour le financement de leurs besoins. À ce titre, la capacité à gérer l’endettement varie considérablement d’un pays à l’autre, du fait d’institutions moins rodées ou de pratiques budgétaires parfois insuffisamment encadrées.

Ici sont mises en lumière les dynamiques contrastées entre les blocs. Alors que le bloc du Nord parvient à stabiliser ses niveaux de dette, les blocs du Sud et de l’Est enregistrent des augmentations significatives lors des crises économiques. Ces écarts s’expliquent par des choix budgétaires opposés : les pays du Nord adoptent des politiques contracycliques prudentes qui leur permettent de limiter l’endettement en période de crise.

En revanche, les stratégies souvent procycliques des pays du Sud amplifient leur dépendance à la dette, notamment en raison de leur recours accru aux emprunts pour financer des plans de relance. De plus, les économies de l’Est, bien que plus dynamiques, n’ont pas la capacité institutionnelle et financière du Nord pour contenir efficacement l’endettement.

Des structures de dette et des choix politiques divergents

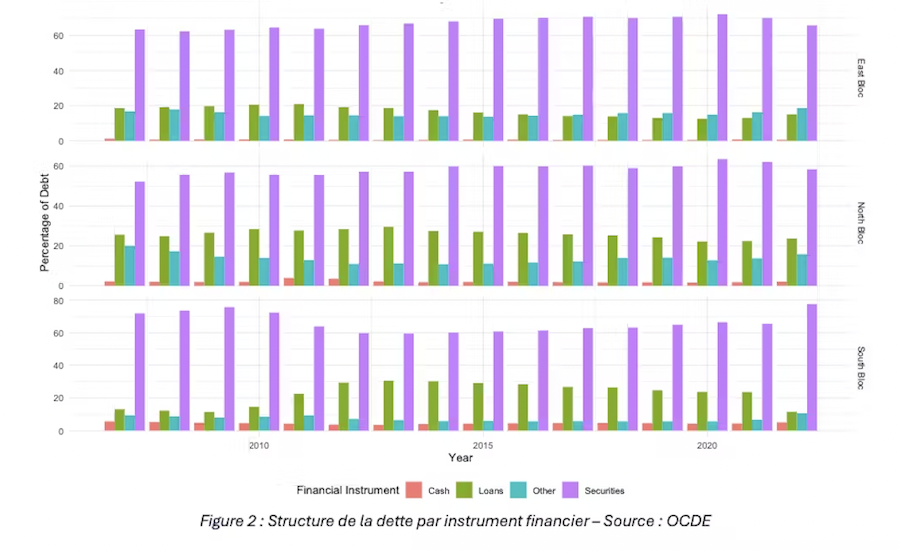

Les différences entre blocs ne se limitent pas aux montants de la dette. La nature des instruments financiers utilisés pour financer cette dette varie également. Dans le bloc du Nord, la prédominance des titres de créance traduit une confiance des marchés financiers. En revanche, le bloc du Sud présente une plus grande diversité d’instruments, reflétant des contraintes budgétaires plus fortes. Le recours aux crédits internationaux y est fréquent, en raison d’une moins bonne notation financière. De leur côté, les pays de l’Est, encore en phase de convergence économique, utilisent davantage d’investissements étrangers et d’emprunts à moyen terme.

Un second graphique (figure 2) montre la répartition des instruments financiers de la dette publique pour les trois blocs.

Ce graphique souligne que les titres de créance dominent dans les trois blocs, mais avec des variations importantes. Le bloc du Nord se distingue par une prédominance quasi absolue de ces titres, traduisant sa capacité à accéder aux marchés financiers à des conditions favorables. Le bloc du Sud, en revanche, fait davantage appel à des crédits et à d’autres instruments financiers, souvent assortis de conditions moins avantageuses, en raison d’une plus grande exposition aux risques financiers. Enfin, les pays de l’Est présentent un profil intermédiaire, avec une plus forte proportion d’investissements étrangers et de crédits à moyen terme.

Dette et redistribution

Les politiques de redistribution jouent aussi un rôle majeur dans la dynamique de la dette. Le bloc Nord, grâce à une gestion budgétaire plus stricte et des institutions solides, parvient à maintenir des niveaux de dépenses publiques élevés sans alourdir outre mesure la dette. À l’inverse, les fluctuations des dépenses publiques dans le bloc Sud, souvent liées à des mesures conjoncturelles, contribuent à une instabilité financière accrue.

En outre, les réserves de change, qui influencent directement la capacité à rembourser la dette externe, montrent des divergences importantes. Les pays du Sud, notamment, souffrent de balances commerciales souvent déficitaires, contrairement aux excédents enregistrés dans les économies du Nord.

Les trajectoires de dette publique européennes soulignent l’importance d’une gestion adaptée aux spécificités économiques de chaque bloc. Si le bloc du Nord semble mieux armé pour faire face aux crises à venir, le bloc du Sud doit intensifier ses efforts en matière de réformes structurelles et de gestion budgétaire. Quant au bloc de l’Est, son dynamisme pourrait être un atout, à condition de consolider ses bases institutionnelles.

La soutenabilité de la dette dépend aussi des taux d’intérêt et de la croissance économique. Lorsque les taux d’intérêt dépassent les taux de croissance, le poids de la dette s’alourdit, augmentant les risques de crises. Le bloc du Sud est particulièrement exposé à ces dynamiques. La coordination des politiques économiques au niveau européen reste essentielle pour prévenir les crises futures.

Ces disparités, amplifiées par des chocs asymétriques, affaiblissent l’unité européenne et accroissent le risque de fragmentation face à de futures crises, compromettant la capacité de l’UE à répondre de manière coordonnée et efficace aux défis économiques et financiers.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Hugo Spring-Ragain : Doctorant en économie / économie internationale, Centre d’études diplomatiques et stratégiques (CEDS)

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.