De la conférence de Berlin qui partagea l’Afrique entre les puissances coloniales européennes en 1885 à celle de Yalta qui divisa l’Europe en sphères d’influence américaine et soviétique en 1945, en passant par les accords Sykes-Picot sur le Moyen-Orient de 1916 ou encore par l’accord de Munich sur les Sudètes en 1938, tour d’horizon de ces réunions internationales qui ont réglé le sort de peuples entiers sans que leurs représentants soient consultés, à l’image de la rencontre russo-américaine qui vient d’avoir lieu à Riyad à propos de l’Ukraine.

Une réunion de haut niveau sur l’avenir de l’Ukraine vient de se tenir en Arabie saoudite entre dignitaires russes et américains, mais en l’absence de représentants de Kiev, qui n’avaient pas été conviés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine « n’acceptera jamais » les décisions prises sans sa participation dans le cadre de ces négociations qui visent à mettre fin à la guerre que la Russie mène depuis trois ans dans le pays.

La décision de négocier la souveraineté des Ukrainiens sans eux – ainsi que la tentative d’extorsion du président américain Donald Trump, qui a cherché à obtenir la moitié des terres rares de l’Ukraine en rétribution de l’aide accordée par Washington à Kiev depuis le début de la guerre – en dit long sur la façon dont Trump voit l’Ukraine en particulier, et l’Europe en général.

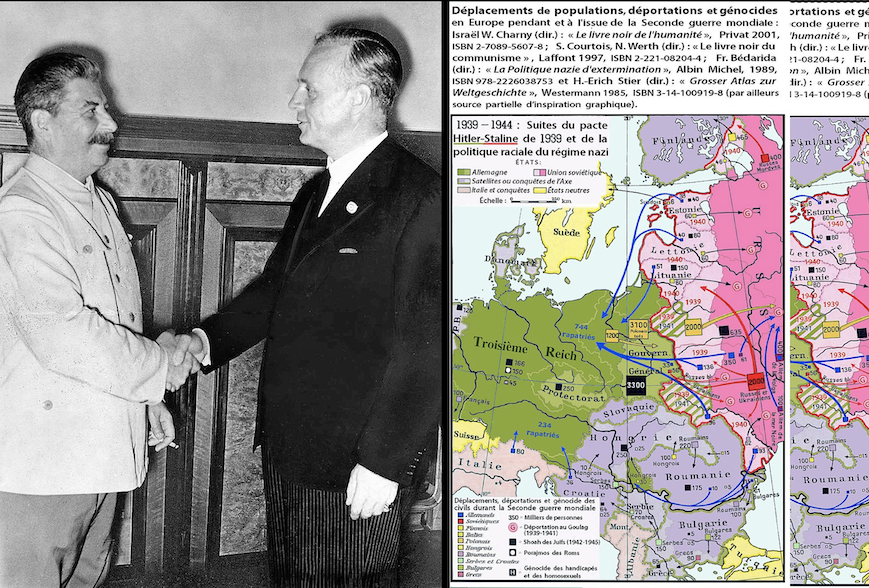

De la conférence de Berlin en 1885 à celle de Yalta en 1945, tour d’horizon de ces réunions internationales qui ont réglé le sort de peuples entiers sans que leurs représentants soient consultés. (Image : wikimedia / Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0)

Mais ce n’est pas la première fois que de grandes puissances s’entendent pour négocier de nouvelles frontières ou sphères d’influence sans l’avis des populations qui y vivent. De telles négociations ont rarement une issue positive pour les peuples concernés, comme le montrent sept exemples historiques.

Sept exemples historiques de négociations sur l’avenir d’un ou plusieurs pays

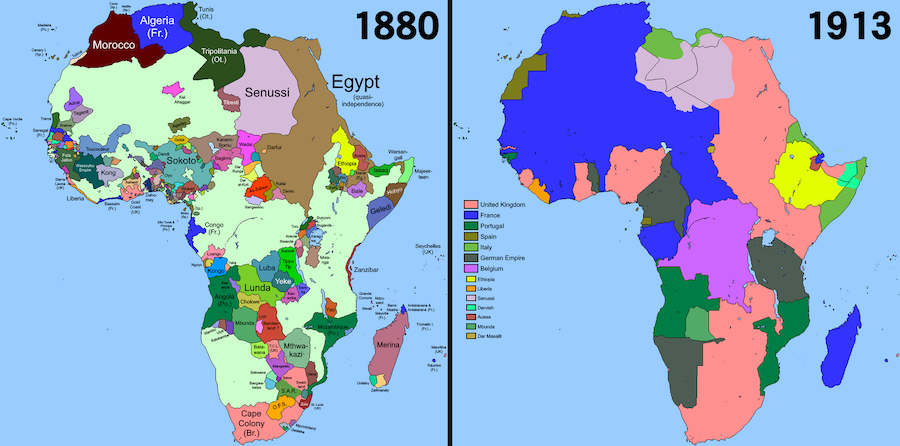

1. Le partage de l’Afrique (1885)

Au cours de l’hiver 1884-1885, le dirigeant allemand Otto von Bismarck a invité les puissances européennes à Berlin pour une conférence visant à officialiser le partage de l’ensemble du continent africain entre elles. Pas un seul Africain n’était présent.

L’Allemagne a également établi durant cette conférence la colonie du Sud-Ouest africain allemand (l’actuelle Namibie), où le premier génocide du XXe siècle allait être perpétré quelques années plus tard contre les Herreros.

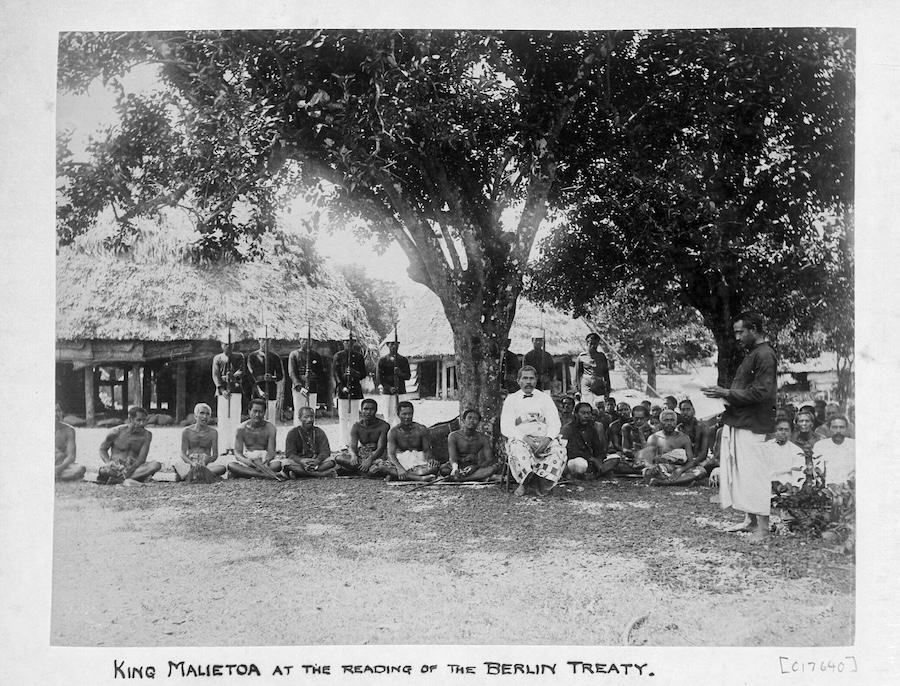

2. La Convention tripartite (1899)

En 1899, l’Allemagne et les États-Unis ont tenu à Washington une conférence à l’issue de laquelle les deux pays se sont partagé les îles Samoa, alors même que les Samoans avaient exprimé leur désir soit de s’autogouverner, soit de former une confédération d’États du Pacifique avec Hawaï. En guise de « compensation » pour son éviction des Samoa, le Royaume-Uni a obtenu la primauté incontestée sur les îles Tonga.

Les Samoa allemandes sont passées sous le contrôle de la Nouvelle-Zélande après la Première Guerre mondiale et n’ont obtenu leur indépendance qu’en 1962. Les Samoa américaines (ainsi que plusieurs autres îles du Pacifique) restent à ce jour un territoire relevant des États-Unis.

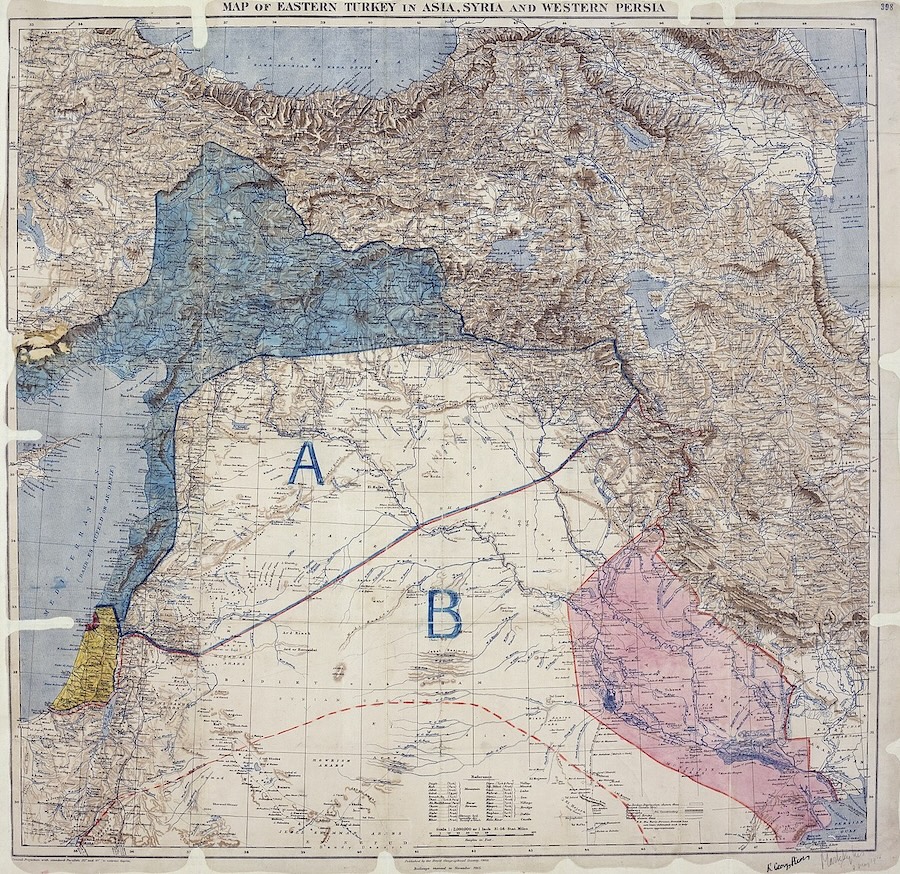

3. Les accords Sykes-Picot (1916)

En pleine Première Guerre mondiale, des représentants britanniques et français se réunissent pour décider du partage de l’Empire ottoman une fois que la guerre aura pris fin. En tant que puissance ennemie, les Ottomans ne sont pas invités aux discussions.

Les diplomates britannique Mark Sykes et français François Georges-Picot redessinent les frontières du Moyen-Orient en fonction des intérêts de leurs nations.

Les accords Sykes-Picot allaient à l’encontre des engagements pris dans une série de lettres connues sous le nom de correspondance Hussein-McMahon. Dans ces lettres, Londres promettait de soutenir l’indépendance des pays arabes face à la domination turque.

Ces accords, qui allaient également à l’encontre des promesses faites par le Royaume-Uni dans le cadre de la déclaration Balfour, à savoir l’engagement de soutenir les sionistes désireux de construire une nouvelle patrie juive en Palestine ottomane, seront la source de décennies de conflits et de mauvaise administration coloniale au Moyen-Orient, dont les conséquences continuent à se faire sentir aujourd’hui.

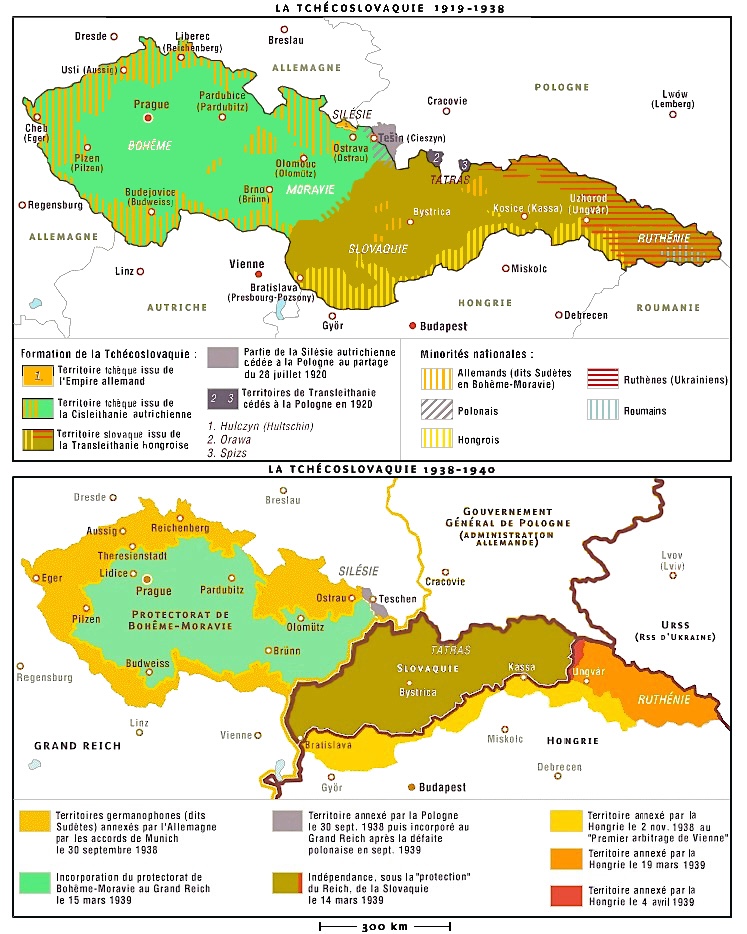

4. L’accord de Munich (1938)

En septembre 1938, le premier ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Édouard Daladier ont rencontré les dictateurs italien Benito Mussolini et allemand Adolf Hitler pour signer l’accord de Munich.

Londres et Paris cherchaient à empêcher la propagation de la guerre en Europe après que les nazis eurent fomenté un soulèvement et commencé à attaquer les régions germanophones de Tchécoslovaquie, connues sous le nom de Sudètes, au prétexte de protéger les minorités allemandes qui y résidaient. Aucun Tchécoslovaque n’a été invité à la réunion.

L’accord issu de cette rencontre reste souvent qualifié à ce jour de « trahison de Munich », et est considéré comme un exemple classique de tentative manquée d’apaiser une puissance belligérante dans l’espoir fallacieux d’éviter la guerre.

5. La conférence d’Évian (1938)

En 1938, 32 pays se sont réunis à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), en France, pour décider de l’accueil des réfugiés juifs fuyant les persécutions de l’Allemagne nazie.

Avant le début de la conférence, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient convenu de ne pas faire pression l’un sur l’autre sur la question du quota de Juifs qu’ils accepteraient respectivement en Palestine américaine ou britannique.

Si Golda Meir (future première ministre d’Israël) a assisté à la conférence en tant qu’observateur, ni elle ni aucun autre représentant du peuple juif n’ont été autorisés à prendre part aux négociations. À l’exception de la République dominicaine, les pays participants n’ont pas accepté d’accueillir des réfugiés juifs. La plupart des Juifs d’Allemagne n’ont pas pu partir avant que le nazisme n’atteigne son nadir génocidaire lors de l’Holocauste.

6. Le pacte Molotov-Ribbentrop (1939)

Alors qu’Hitler planifiait son invasion de l’Europe de l’Est, il est apparu clairement que son principal obstacle était l’Union soviétique. L’Allemagne a alors signé un traité de non-agression avec l’URSS.

Le traité, nommé d’après Viatcheslav Molotov et Joachim von Ribbentrop (les ministres soviétique et allemand des affaires étrangères), garantissait que l’Union soviétique ne réagirait pas à l’invasion de la Pologne par Hitler. Il divisait également l’Europe en sphères nazie et soviétique. Cela a permis aux Soviétiques d’étendre leur territoire aux États baltes, d’attaquer la Finlande et de s’approprier une partie du territoire de la Pologne et de la Roumanie.

Sans surprise, certains en Europe de l’Est considèrent les pourparlers actuels entre les États-Unis et la Russie sur l’avenir de l’Ukraine comme une résurgence de ce type de diplomatie secrète qui a divisé les petites nations d’Europe entre les grandes puissances au cours de la Seconde Guerre mondiale.

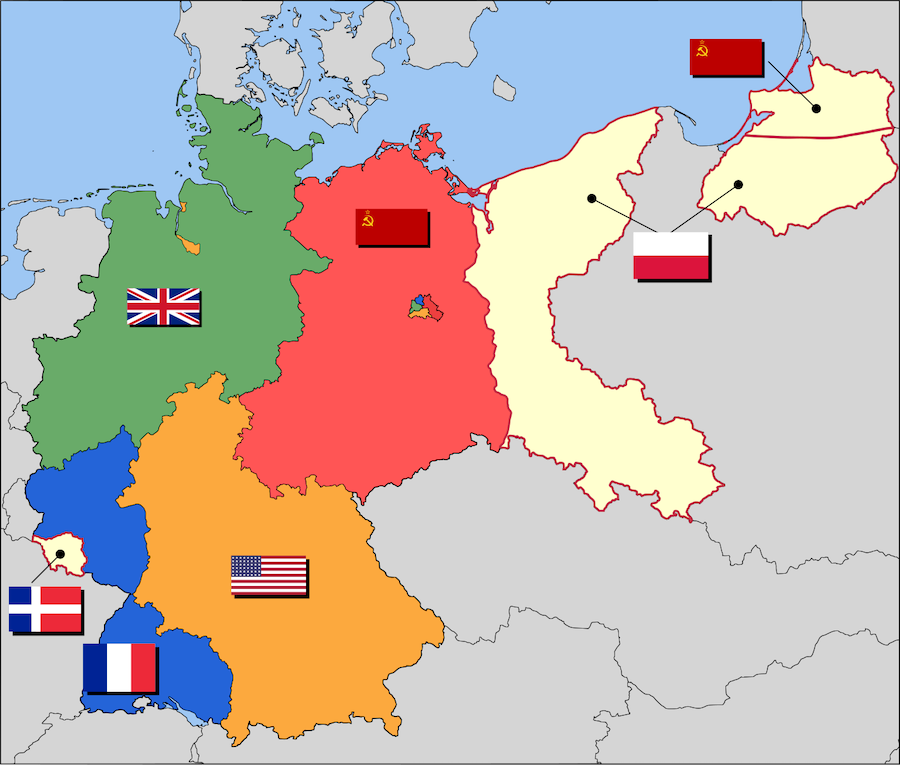

7. La conférence de Yalta (1945)

Alors que la défaite de l’Allemagne nazie était imminente, le premier ministre britannique Winston Churchill, le dictateur soviétique Joseph Staline et le président américain Franklin D. Roosevelt se sont rencontrés en février 1945 pour décider du sort de l’Europe de l’après-guerre. Cette réunion est connue sous le nom de conférence de Yalta.

Avec la conférence de Potsdam cinq mois plus tard, Yalta a créé l’architecture politique qui allait conduire à la division de l’Europe pendant la guerre froide.

À Yalta, les « trois grands » ont décidé de diviser l’Allemagne, tandis que Staline s’est vu offrir une sphère d’influence en Europe de l’Est.

Les Soviétiques allaient alors faire de plusieurs pays d’Europe de l’Est des États tampons à leurs ordres, un modèle qui, selon certains observateurs, inspire actuellement Vladimir Poutine en Europe de l’Est et du Sud-Est.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Matt Fitzpatrick : Professor in International History, Flinders University

Cet article est republié à partir du site The Conversation, sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.