Louis XIV ressentait une joie profonde à exercer le « métier de roi ». Il décrivait ce métier comme étant « grand, noble et délicieux ». Par ses Mémoires, écrites de 1661 à 1668, le roi voulut instruire et conseiller son fils, le Grand Dauphin, afin qu’il exerce au mieux cette éminente responsabilité.

Cet article est inspiré du livre de Jean-Christian Petitfils : Louis XIV.

La divine Providence assistait le roi dans les décisions importantes

Un grand roi devait maîtriser son caractère et juger les affaires avec sérénité. Il devait écouter attentivement les points de vue et les conseils, réfléchir sans préjugés et agir avec empirisme. « Tout l’art de la politique est de se servir des conjonctures », écrivait Louis XIV.

Louis XIV était persuadé du caractère divin de son pouvoir de roi. Dieu l’investissait d’une autorité particulière pour gouverner les hommes. Dans la religion catholique, cette doctrine du droit divin émane d’une épître de Saint Paul (Rom. 13.1) : « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. »

Louis XIV mettait en avant le rôle de la Providence qui l’inspirait et l’assistait dans les décisions importantes à prendre. Il confia à son petit-fils, Philippe (Felipe V, roi d’Espagne en 1700) : « Dieu, qui vous a fait roi, vous donnera les lumières qui vous sont nécessaires tant que vous aurez de bonnes intentions. » Mais les rois n’étaient pas infaillibles et ne devaient pas prendre toutes leurs intuitions pour des illuminations divines. Il fallait user de discernement quand on choisissait les hommes et qu’on menait les affaires du royaume. Dans ces circonstances, on devait faire preuve d’un esprit de raison, de modération et de prudence.

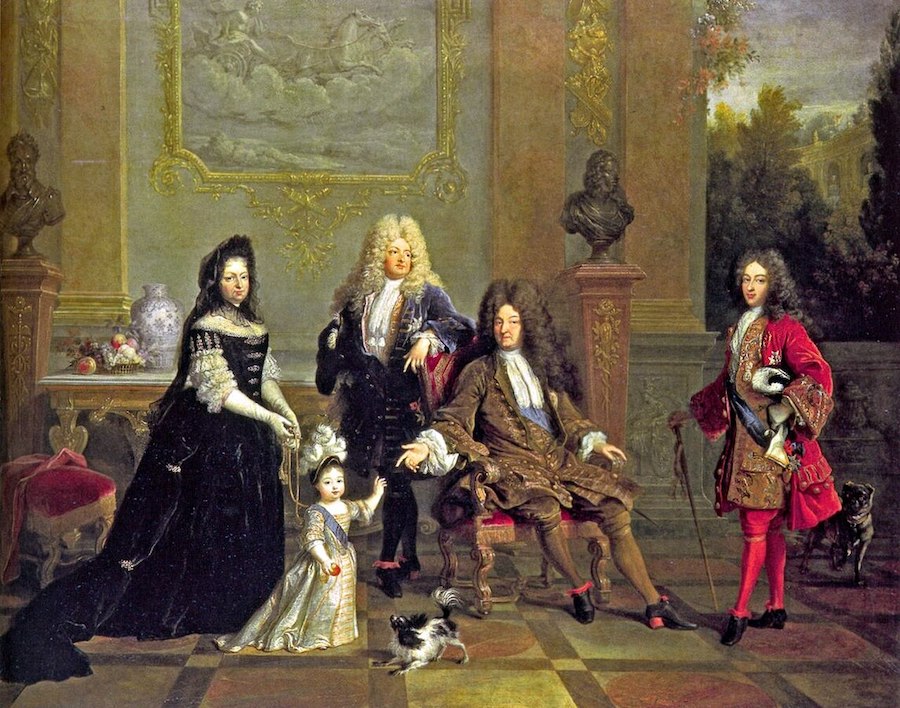

Par ailleurs, Louis XIV recommandait de ne pas quitter inopinément son travail au service du royaume pour des choses plus attrayantes. Le roi et sa famille étaient entourés de nombreux serviteurs et militaires auxquels s’ajoutaient tous ceux qui fréquentaient régulièrement le souverain pour diverses affaires. Ainsi, il n’était pas question que le roi se laisse divertir par les intrigues et rebondissements de cette Cour qui, à son apogée à Versailles, compta environ 8 000 personnes !

La doctrine de droit divin entraînait plusieurs conséquences. Tout d’abord, l’indépendance des monarques était absolue au cours de leur pouvoir temporel. Dans ses Mémoires, Louis XIV affirmait : « Le roi ne tient que de Dieu et de son épée. » Ensuite, l’obéissance était un principe sacré et désobéir au roi, qui détenait l’autorité divine, impliquait la désobéissance à Dieu. Enfin, les sujets du roi ne pouvaient pas contrôler ou contester la politique royale, car seul le Souverain céleste en était le juge.

La monarchie absolue de Louis XIV se fondait aussi sur la nécessité de privilégier le bien commun, au moyen d’une autorité incontestée et au-dessus du commun des mortels. Livré à lui-même, l’homme suivait communément ses passions et son intérêt personnel. Le sens de l’intérêt général lui étant habituellement inaccessible, la désunion, l’anarchie et l’insécurité pouvaient alors rapidement s’instaurer dans la société. Louis XIV exprima cette idée dans ses Mémoires en s’inspirant des écrits du philosophe anglais du XVIIe siècle, Hobbes : pour maintenir l’ordre dans le royaume, les individus devaient se soumettre à l’autorité du roi qui agissait en vue du bien général.

Dans la monarchie, l’intérêt du souverain se confondait avec celui du peuple

La monarchie était-elle une forme d’autorité qui permettait d’atteindre le bien commun ?

Le roi n’agissait pas au nom d’un lointain et inaccessible idéal. Il y allait de sa réputation que les honnêtes gens furent protégés, que l’économie fut prospère, que la concorde régna dans son pays. Ce postulat fut repris par tous les théoriciens du pouvoir royal.

« Nous décidons avec plus de succès par notre suffrage que par celui de nos conseillers, parce qu’étant postés dans une sphère supérieure, nous sommes plus éloignés qu’eux des petits intérêts qui nous pourraient porter à l’injustice. » indiquait le roi dans ses Mémoires de 1666. Louis XIV, dans son personnage et sa mission de roi, se percevait à un niveau de conscience plus élevé que ses conseillers et ministres. Il savait aussi qu’être au service de son royaume et du bien commun exigeait beaucoup de travail et de sacrifice. Le roi avait des pouvoirs et des exigences sur le peuple : édicter les lois, accorder des privilèges, remettre des peines, gérer les finances publiques comme il l’entendait, établir et percevoir des impôts. Le roi revendiquait l’obéissance de ses sujets.

En revanche, il avait aussi des devoirs envers eux. Il n’était pas propriétaire de son royaume et il ne régnait pas pour lui-même, mais pour le bien de ses gens. « Ces obéissances et ces respects que nous recevons de nos sujets ne sont pas un don gratuit qu’ils nous font, mais un échange avec la justice et la protection qu’ils prétendent recevoir de nous. Comme ils nous doivent honorer, nous les devons conserver et défendre… » Louis XIV se devait d’assurer la paix et la protection des personnes et des biens, ainsi que l’harmonie entre les familles et les corps sociaux.

Louis XIV s’intéressait également aux humbles et aux pauvres, et souhaitait les éloigner de la misère : « Si Dieu me fait la grâce d’exécuter tout ce que j’ai dans l’esprit, je tâcherai de porter la félicité de mon règne jusqu’à faire en sorte, non pas à la vérité qu’il n’y ait plus ni pauvre ni riche, car la fortune, l’industrie et l’esprit laisseront éternellement cette distinction entre les hommes, mais au moins qu’on ne voie plus dans le royaume ni indigence ni mendicité, je veux dire personne quelque misérable qu’il puisse être, qui ne soit assuré de sa subsistance, ou par son travail ou par un secours ordinaire et réglé. » Malgré une telle pensée compatissante du roi, sa mise en œuvre se révélait utopique à cette époque-là, et au XVIIe siècle advinrent aussi des fléaux et des guerres.

La prise de pouvoir de Louis XIV pour assurer le bien commun

Louis XIV avait une conception du pouvoir royal qui restait dans la tradition capétienne. Mais sa pratique gouvernementale fut différente de celle de ses prédécesseurs. Ce que l’on appelle la première prise de pouvoir de Louis XIV intervint en 1661, après la mort du cardinal Mazarin. Le cardinal avait suppléé convenablement aux affaires du royaume de France depuis la mort de Louis XIII en 1643, notamment en traitant avec succès l’épisode de la Fronde. Bien que le jeune Louis XIV eut été sacré roi à l’âge de 16 ans, le cardinal Mazarin avait gardé beaucoup de pouvoir jusqu’à peu avant sa mort.

Après la disparition de Mazarin, le roi choisit de gouverner par lui-même, en se passant de Premier ministre. Dans ses Mémoires, Louis XIV s’explique sur ce choix : « Rien n’étant plus indécent que de voir d’un côté toutes les fonctions et de l’autre le seul titre de roi. »

Le cardinal lui avait lui-même conseillé : « Si une fois vous prenez le gouvernail, vous ferez plus en un jour qu’un plus habile que moi en six mois, car est d’un autre poids et fait un autre éclat et impression ce qu’un roi fait de droit fil, que ce que fait un ministre, quelque autorisé qu’il puisse être. »

Louis XIV considérait que le danger n’était pas l’absolutisme du roi, car il était inspiré par le bien commun. Le danger, selon lui, se situait dans le despotisme ministériel : « Nous n’avons pas affaire à des anges, mais à des hommes à qui le pouvoir excessif donne presque toujours à la fin quelque tentation d’en user. » disait-il à propos des ministres. Nicolas Fouquet, le brillant mais arrogant surintendant des finances, en fut un exemple célèbre, qui puisait abondamment dans les caisses de l’État et dont le réseau d’obligés faisait ombrage au roi lui-même. Son arrestation fut décidée en mai 1661 et il finit sa vie en prison.

Il avait donc un regard et une autorité sur toutes les affaires de son royaume et il veillait à choisir ses collaborateurs parmi les personnes compétentes, mais de rang modeste. Le roi justifiait ainsi auprès de son fils la prise de pouvoir de 1661 : « … il n’était pas de mon intérêt de prendre des sujets d’une qualité plus éminente. Il fallait, avant toute chose, établir ma propre réputation et faire connaître au public, par le rang même d’où je les prenais, que mon intention n’était pas de partager mon autorité avec eux. Il m’importait qu’ils ne conçussent pas eux-mêmes de plus hautes espérances que celles qu’il me plairait de leur donner : ce qui est difficile aux gens d’une grande naissance… »

Cela pourrait paraître à notre époque comme la manifestation d’un égo démesuré. Dans l’esprit de Louis XIV, il en était tout autrement, et c’était avec maturité et pragmatisme qu’il pensait ainsi. Il avait observé, dans l’environnement royal de ses jeunes années, comment se comportaient les gens de la haute société dans les sphères du pouvoir et avait réfléchi à la question de l’attrait du pouvoir.

Louis XIV renoua avec les usages traditionnels de la monarchie hérités du Moyen Âge

Pour le roi, la prise de pouvoir de 1661 était simplement sa réappropriation des attributions royales, en supprimant le ministériat et la surintendance des finances. Le pouvoir de l’action s’harmonisait alors avec la souveraineté. Un ministre était dépourvu de pouvoir sacré et ses intérêts n’étaient pas toujours les mêmes que ceux du royaume.

Le Conseil du roi était l’organe essentiel du gouvernement dans la monarchie capétienne. Son rôle était d’aider le roi dans ses décisions. Le Conseil n’était qu’une institution consultative. Louis XIV voulait gouverner seul, mais il maintiendrait le Conseil. Dans ses Mémoires, il confia encore : « Délibérer à loisir sur toutes les choses importantes, et en prendre conseil de différentes gens n’est pas, comme les sots se l’imaginent, un témoignage de faiblesse ou de dépendance, mais plutôt de prudence et de solidité. » Cependant, « après avoir pris conseil, c’est à nous à former nos résolutions, personne n’osant ni ne pouvant quelquefois nous les inspirer, aussi bonnes et aussi royales que nous les trouvons en nous-mêmes. »

Louis XIV allait s’entourer de trois conseils de gouvernement, le Conseil d’En-Haut (ou Conseil d’État) était le plus important, on y débattait des grandes affaires du royaume ainsi que de la politique internationale, le Conseil royal des finances assistait le roi dans la gestion des finances, le Conseil des dépêches traitait les missives reçues de l’intérieur du royaume.

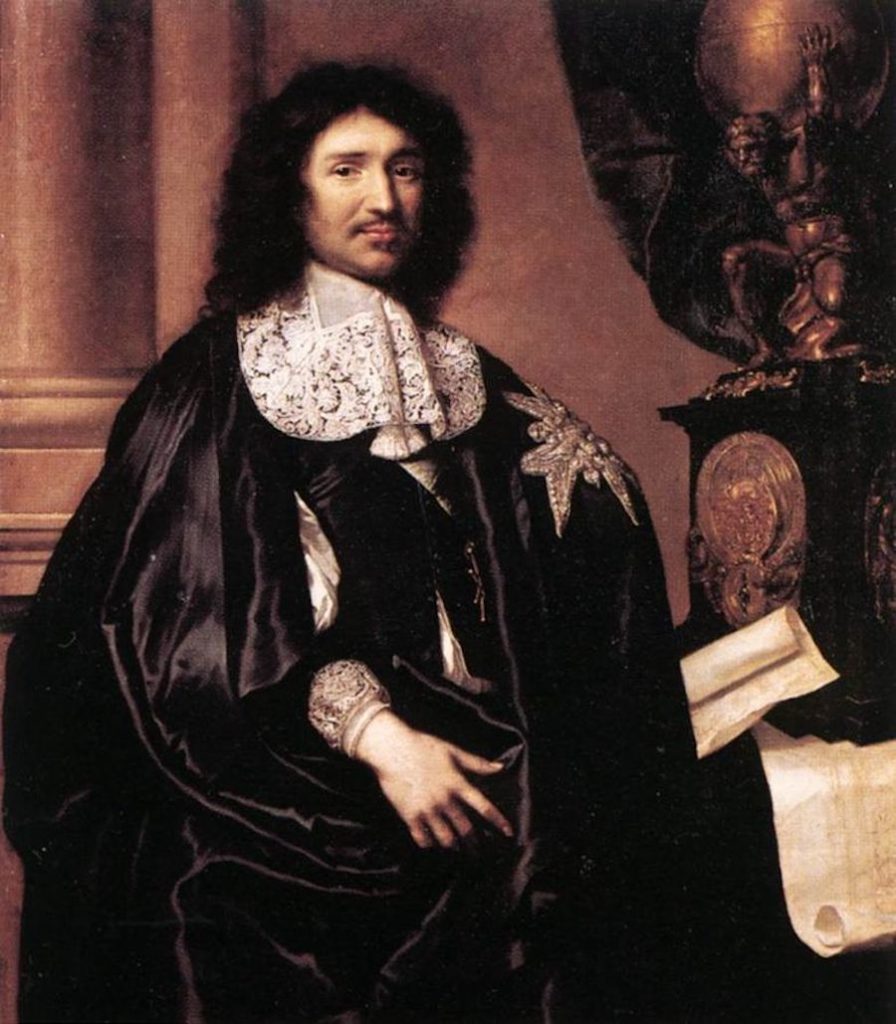

Malgré toutes ces dispositions, pour s’occuper plus intensément des affaires intérieures, Louis XIV avait besoin d’un homme de confiance, qui lui soit entièrement dévoué. Cet homme fut Jean-Baptiste Colbert. Issu d’une famille d’ascension récente, Colbert était un « homme neuf ». C’était d’ailleurs Mazarin lui-même qui, sur son lit de mort, l’avait recommandé au roi.

Le roi et son royaume sous le regard du Tout-Puissant

Le roi ne pouvait pas être sanctionné par ses sujets, vis-à-vis des manquements ou des erreurs qu’il pouvait commettre. Il était renvoyé à ses responsabilités et à sa conscience. À ce propos, Louis XVI disait : « Il est bien plus facile d’obéir à son supérieur que de se commander à soi-même, et quand on peut tout ce que l’on veut, il n’est pas aisé de ne vouloir que ce que l’on doit. »

Qu’est-ce qui pouvait donc arrêter un roi s’engageant sur une mauvaise voie ? L’honneur ? La réputation ? Cela ne pouvait être que la sanction divine. Pourtant, la seule perspective d’un lointain Jugement dernier probablement ne suffisait pas. Mais Louis XIV, ainsi que la plupart de ses contemporains, croyait à l’intervention de Dieu dans la vie terrestre. La justice divine était à l’œuvre dans le Grand Siècle, rares étaient ceux qui en doutaient.

Un monarque, qui se comportait mal et dirigeait mal son gouvernement, pouvait voir son royaume confronté à toutes sortes d’épreuves : révoltes, guerres ruineuses et défaites, catastrophes naturelles et fléaux de toutes sortes. Louis XIV, comme beaucoup d’autres rois, était effrayé par ces perspectives. Des puissances maléfiques pouvaient alors se déployer dans un but d’avertissement aux hommes, de rétribution divine et de retour à plus de concorde et de sagesse dans le pays.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.