Quelles étaient les origines des Gaulois ? Vivaient-ils dans des huttes en bois au fond des forêts ? Étaient-ils si prompts à la dispute ou à entrer en guerre avec leurs voisins ? Les Gaulois étaient bien loin des clichés qui perdurent encore à leur sujet, aujourd’hui.

L’origine des peuples de la future Gaule

Au néolithique, de 5 000 à 2 500 av. J.-C., la chasse et la cueillette étaient encore des ressources importantes de nourriture sur le territoire qui sera appelé, des siècles plus tard, la Gaule puis la France. Cependant l’agriculture et l’élevage se développaient peu à peu. Les hommes se regroupaient en villages et se sédentarisaient. Une civilisation rurale naissait qui allait perdurer jusqu’à aujourd’hui.

Peuple du sud, les Chasséens se multiplièrent sur la majeure partie du territoire à partir de 3 700 av. J.-C. Ils défrichaient de nouvelles terres pour cultiver, élevaient des vaches et des moutons. Ils commerçaient avec les régions avoisinantes. Le territoire se peupla pour atteindre un million d’habitants vers 2 700 av. J.C.

Puis, durant l’époque nommée l’âge du cuivre, entre 2 500 et 1 800 av. J.C., les hommes apprirent à travailler et façonner l’or, l’argent et le cuivre. Par ailleurs, ils domestiquèrent le cheval. Vers 2 000 av. J.C., à l’âge du bronze, les hommes fabriquèrent avec cet alliage de cuivre et d’étain, des ustensiles, des outils et des armes de qualité. C’est à cette époque que des peuples migrateurs apparurent par vagues successives sur notre territoire : les Celtes.

Selon des recherches génétiques, les Celtes descendraient d’un peuple de cavaliers venus des steppes eurasiennes vers 4 000 av. J.C. Ils s’étaient établis en bordure et au nord de la Mer Noire et avaient développé différentes cultures. C’étaient des peuples essentiellement nomades, cultivant ponctuellement le long des fleuves et construisant quelques fortifications.

La culture celte se développa en Europe centrale entre 800 et 500 ans av. J.C., sur un vaste espace comprenant l’actuel territoire de la Suisse, de l’Autriche et une partie de l’Allemagne. Il ne semble pas y avoir eu de grands conflits avec les autochtones, l’intégration des Celtes en Europe se fit sur le long terme, avant tout par des échanges économiques, puis par appropriation de la langue et de la culture sur plusieurs générations.

En raison d’importants changements économiques en 450 av. J.C., nombre de Celtes quittèrent leurs citadelles et leurs anciennes voies commerciales de l’Europe centrale. Les Celtes allèrent plus en avant vers l’occident et s’imposèrent en Gaule ainsi qu’en Espagne et dans les Îles Britanniques. 100 à 300 000 Celtes s’intégrèrent dans la population (sédentarisée et issue de l’ère néolithique) de la Gaule qui comptait à cette période 1,5 à 5 millions d’habitants, selon les historiens. Ce fut l’apogée de l’expansion celtique.

Les relations des Celtes gaulois avec les Grecs et les Romains

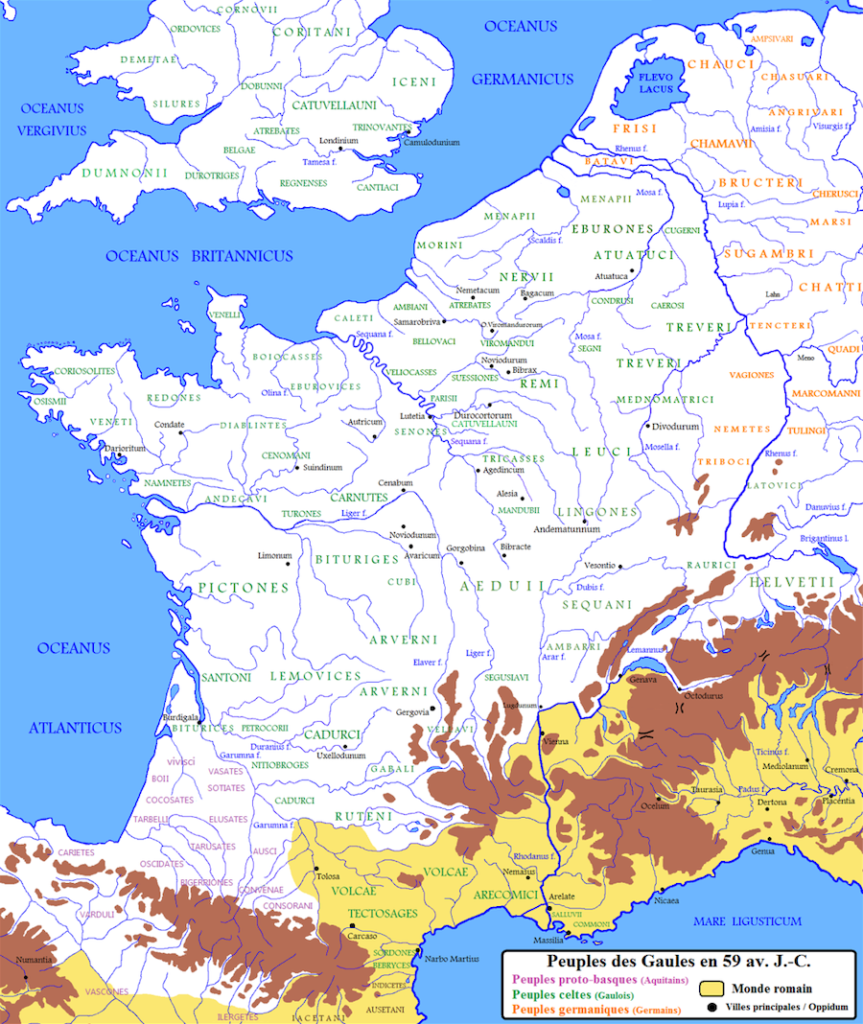

Au sud de la Gaule, les Grecs fondèrent Massilia (Marseille) vers 600 av. J.-C. et firent du commerce avec les autochtones. En 100 av. J.-C., Posidonios d’Apamée, philosophe stoïcien et historien grec, s’intéressa et étudia la vie et les mœurs des Celtes gaulois. Il nota que les habitants du sud de la Gaule commerçaient et échangeaient amicalement avec les Grecs et les Romains. Ils se nommaient eux-mêmes « Celtas ». Ceux du nord de la Gaule se nommaient Galatas. Ceux-ci étaient plus combattants et souvent recrutés comme mercenaires par les Celtas.

« Pour les Grecs, les Celtes représentent un peu une sorte d’image de leurs origines, ils leur rappellent leur lointain passé homérique. Il y a beaucoup de traits dans la culture gauloise qui leur rappellent leurs propres origines. Ils ont donc une vision différente, qui est plus curieuse des mœurs gauloises que celle qu’en ont les Romains », explique l’historien Laurent Olivier dans une interview Les Gaulois, l’épopée d’un peuple guerrier.

L’empereur romain Jules César écrivit La guerre des Gaules et présenta d’abord la Gaule selon trois zones géographiques, délimitées par les grands fleuves, les mers et les montagnes comme frontières naturelles : les Gaules Aquitaine, Celtique et Belgique. Elles se distinguaient par les peuples qui les habitaient. « Tous ces peuples diffèrent entre eux par le langage, les coutumes, les lois », affirmait César.

Les mots Gaule et Gaulois sont d’origine latine. Ces mots et ces limites géographiques étaient reconnus seulement par les Romains. Les habitants celtes de ces territoires n’avaient pas connaissance des délimitations de César. Ils vivaient en tribus, chacune d’entre elles sur un territoire plus ou moins vaste, entretenant des relations amicales ou hostiles avec les autres tribus.

César fut ensuite plus précis et indiqua le nom des tribus gauloises. Ces tribus très diverses et nombreuses étaient unies dans une sorte de confédération, sous l’autorité judiciaire et religieuse des druides. Tous ces peuples étaient en mesure de se rassembler quand la situation l’exigeait. Le plus célèbre rassemblement connu des Gaulois fut celui autour de Vercingétorix à Gergovie et à Alésia contre l’armée romaine de Jules César.

La structuration et le développement de la société gauloise

Les Gaulois ne vivaient pas reclus et méfiants, prompts à se bagarrer, au cœur d’immenses forêts. D’ailleurs, les forêts s’étaient déjà beaucoup amenuisées. C’était une civilisation qui s’établissait, avec des savoir-faire et des arts. Ils partageaient des langues et des croyances spirituelles. Ils commerçaient entre eux et avec d’autres peuples.

Certaines tribus étaient dirigées par un roi, d’autres par des magistrats. Les dirigeants étaient issus des familles les plus riches et les plus puissantes. Leur pouvoir était fondé sur leurs propriétés foncières, le commerce et l’exploitation des mines. Un peuple de Celtes gaulois, les Éduens, vivant sur un territoire qui correspond actuellement à la Nièvre et la Saône-et-Loire, avait fondé des assemblées, votait des lois et élisait des magistrats pour un an. Ils se différenciaient des Romains et des Grecs par une vie principalement rurale, alors que la civilisation grecque et romaine s’organisait autour de cités, avec une vie urbaine et intellectuelle plus développée.

La philosophie grecque a-t-elle influencé le monde gaulois ? Laurent Olivier pense qu’il y a une proximité entre ces deux civilisations : « Les Grecs, par exemple, voient très bien une organisation du savoir qui leur rappelle les “maîtres de vérité”. Vous avez d’abord les poètes, les aèdes, ensuite vous avez les devins, et puis au sommet vous avez les philosophes, les sages, qui sont les druides, en fait. Donc la répartition du savoir leur rappelle quelque chose de très voisin de ce qu’ils connaissent chez eux. Il y a véritablement une proximité intellectuelle ».

Les druides étaient les maîtres religieux des Celtes gaulois. Ils avaient des connaissances en astronomie, en calcul, en philosophie et en anatomie. Ils éduquaient les jeunes nobles et, dans certaines circonstances, rendaient la justice.

Le paysage de la Gaule était, dans certaines régions, très ouvert, avec de grandes fermes, des champs et des pâturages. Les bâtiments de terre et de bois, abritant l’habitation et les dépendances pour les animaux, pouvaient être entourés de palissades et de fossés. À partir du IIIe siècle av. J.C., de vastes agglomérations, les oppidums, surélevées et protégées, furent fondées.

Ces « oppidums » étaient entourés de remparts hautement protecteurs contre le feu et les coups de bélier de l’ennemi. Ils regroupaient des centaines d’habitants. Ils étaient structurés en quartiers. L’oppidum de Bibracte, principale cité des Gaulois Éduens, entouré d’une double enceinte de douze kilomètres, avait un quartier religieux, un commercial, un résidentiel et un quartier artisanal. Même s’ils furent abandonnés après la conquête romaine, nous constatons en découvrant les vestiges de ces différentes constructions que les Celtes gaulois étaient ingénieux et bons bâtisseurs.

La remarquable prospérité de l’artisanat gaulois

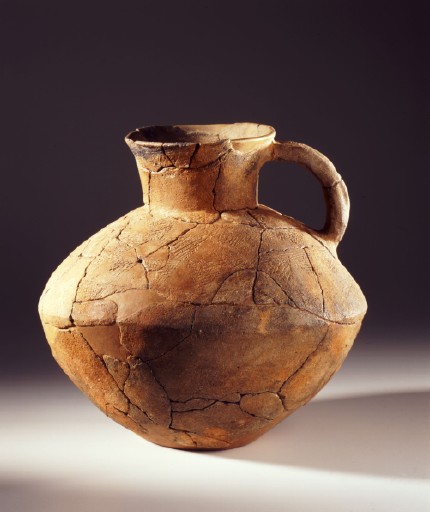

Les artisans gaulois étaient réputés et maîtrisaient de nombreuses techniques. Ils avaient de multiples productions dans une grande variété de matières premières. Les potiers utilisaient le tour à roue, qu’ils tournaient avec le pied ou un bâton. Ils produisaient des objets et des ustensiles standards en céramique. On retrouve aussi des poteries en céramique peintes de cette époque aux dessins d’animaux et de végétaux stylisés. Créations originales des Gaulois, les chenets de cheminée étaient en terre cuite, décorés d’une tête animale incarnant une divinité protectrice du foyer.

Les Gaulois étaient également des menuisiers hors pair. Ils créèrent les premiers seaux et tonneaux cerclés qui remplacèrent finalement les amphores grecques et romaines plus lourdes et plus fragiles. Ils réalisaient aussi des couverts de table, des statues, des boucliers. Ils pouvaient construire des outils plus complexes, tels que des chars, nécessitant des assemblages et des courbures du bois.

Les os, la corne et l’ivoire des animaux étaient aussi utilisés par les artisans. Ils en tiraient des pièces de parure : pendentifs, épingles à cheveux, etc. Ils fabriquaient, entre autres, des peignes, des manches de couteaux, des pièces de jeu et...des patins à glace. Les Gaulois travaillaient bien sûr le cuir et les fourrures, pour se vêtir, se chausser, harnacher les bêtes, confectionner des voiles de bateau et bien d’autres utilisations. Le travail du verre était encore une autre activité créative, prisée par les artisans gaulois. Ils réalisaient, avec le verre, des perles, des bracelets finement colorés ou des têtes d’épingle.

Des productions presque industrielles ou de magnifiques créations artistiques

Les Gaulois étaient fabuleux dans le travail des métaux. Ils maîtrisaient toute la chaîne de production, depuis l’extraction du minerai jusqu’au produit final. En prenant l’exemple du minerai de fer : il était fondu dans des bas fourneaux montant en température jusqu’à 1500 degrés. Il en résultait une masse métallique informe qui, une fois purifiée, se présentait sous forme de lingots et pouvait être travaillée par un forgeron. Outre le fer, les Gaulois travaillaient l’or, l’argent, le cuivre et le bronze, comme leurs ancêtres de l’âge du bronze, 1 500 ans auparavant.

Les métaux étaient utilisés quotidiennement sous différentes formes : outils manuels des paysans, charrues, ustensiles de la maison, etc. L’armement des guerriers demandait une grosse production de fer et de bronze. Les bijoux de métal, boucles d’oreilles, torques ou fibules, faisaient le bonheur des dames. Sans oublier les boucles de ceinture et les éléments d’harnachement.

La grande production d’objets en métal des Gaulois était presque industrielle. Des fouilles dans les oppidums ont permis de mettre à jour de nombreux moules pour produire en série des fibules, des poignards, des haches et autres objets courants.

Les Gaulois créaient aussi des objets très finement travaillés, tel que le Casque d’Agris du IVe siècle av. J.-C., réalisé en fer, bronze, or et corail, orné de somptueux motifs de vrilles et de feuilles dorées. Un autre casque en fer, bronze, feuilles d’or et émail rouge, découvert dans l’Eure, confirme les excellentes capacités artistiques des Gaulois.

Vis-à-vis des réalisations artistiques des Gaulois, Laurent Olivier affirme : « Ce sont des découvertes des années récentes, il y a manifestement des échanges ou en tout cas des voisinages au point de vue scientifique. Quand on regarde les créations d’art celtique, ce sont des créations mathématiques, qui sont fondées sur la géométrie du cercle, et on voit apparaître des concepts qui sont communs, par exemple, à l’école pythagoricienne. Il y a donc un voisinage intellectuel profond entre la culture gauloise et la culture grecque ».

La grande inquiétude des Gaulois

En 335 av. J.C., Alexandre le Grand reçut une délégation de chefs gaulois. Ptolémée Sôter, général d’Alexandre, rapporta qu’ils étaient de grande taille et avaient une grande opinion d’eux-mêmes. Quand Alexandre leur demanda ce qu’ils craignaient le plus, ils lui dirent : que le ciel ne leur tombe sur la tête ! Voilà d’où viendrait cette fameuse répartie gauloise. Cette réplique voulait probablement signifier à Alexandre le Grand qu’ils n’avaient pas peur de lui, ni de la mort, mais qu’ils s’inquiétaient de leurs dieux et de la fin du monde.

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.