Les enfants et adolescents de la société médiévale étaient généralement considérés avec attention et bienveillance. Grâce à l’influence de l’antique civilisation romaine qui perdurait encore dans le domaine de l’enseignement et aux valeurs du christianisme qui s’imprégnaient de plus en plus dans la population, leur éducation et leur instruction étaient abordées de façon sérieuse et complète.

Le Moyen Âge est bien souvent, et depuis plusieurs siècles, décrit comme une époque et une société de gens rudes et peu cultivés. La population était, certes, principalement rurale et comprenait une majorité de paysans laborieux. Ils avaient d’ailleurs, comme aujourd’hui, une tâche primordiale dans la société et des savoir-faire admirables. Mais de plus, il y avait de nombreux métiers ou fonctions dans la société qui demandaient un apprentissage poussé ou des connaissances approfondies. L’enfant, le jeune ou l’adolescent était donc sujet d’espoir et de considération. La jeune fille bénéficiait, elle aussi, d’un bon préjugé au regard de ses différents rôles futurs.

Les jeux et l’insouciance de la petite enfance

L’Église chrétienne joua un rôle prépondérant dans l’organisation de la vie sociale, et particulièrement concernant l’éducation et l’instruction des enfants. Vers le Ve siècle, avec la large diffusion et l’assimilation des valeurs chrétiennes dans la société, l’enfant fut considéré avec intérêt et bienveillance. À cette époque, le pape Léon le Grand fit l’éloge de l’enfance et fut suivi dans son opinion par les moines du début du Moyen Âge. À leurs yeux, l’ignorance et l’inexpérience de l’enfant étaient une qualité que les adultes avaient tort de mépriser.

Selon l’historien médiéviste Pierre Richié, qui a écrit : Être enfant au Moyen Âge - Anthologie de textes consacrés à la vie de l’enfant du Ve au XVe siècle, l’appellation des âges à l’époque médiévale suivait celle de l’Antiquité : on était enfant jusqu’à sept ans, jeune de sept à quatorze ans, et adolescent de quatorze à vingt-et-un ans. La majorité était atteinte à douze ans pour les filles et à quatorze ans pour les garçons.

Le petit enfant, à cette époque, avait des jeux qui ressemblaient beaucoup aux jeux des enfants du milieu du XXe siècle. Les jeux n’ont pas beaucoup changé durant tout ce temps. Il jouait aux osselets, aux billes, à la marelle ou à cache-cache. Il jouait à la balle ou au ballon (pelotes de tissu ou de peau bourrées de laine ou de crin). Les fillettes avaient des poupées de bois sculpté, peintes et même articulées, ou plus modestement des poupées de cuir ou d’étoffe. Les potiers leur réalisaient des dinettes.

On fabriquait également des petits moulins à vent avec des bouts de bois et des plumes, des petits soldats, des chevaux ou des bateaux miniatures et même des petits jouets mécaniques. « De tels jouets, en métal, en terre cuite, voire en bois, sont ainsi retrouvés par les fouilles dans toutes les grandes villes ou les riches châteaux », écrivaient Pierre Richié et Danièle Alexandre-Bidon dans l’article L’enfant au Moyen-Âge : état de la question. Évidemment, on imitait aussi les adultes en chevauchant un bâton ou en bataillant avec des épées et des boucliers en bois.

L’éducation chrétienne infiltra peu à peu l’école d’influence romaine

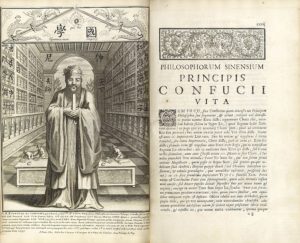

L’éducation religieuse des enfants était de première importance pour les fervents chrétiens du Haut Moyen Âge, du Ve au VIIe siècle, et se faisait principalement dans le milieu familial, par les parents et les parrains et marraines. Car il n’y avait pas encore d’écoles spécifiquement chrétiennes. Les clercs comme les laïcs suivaient encore le cursus de l’école romaine, qui avait survécu à la chute de l’empire romain et qui était essentiellement profane. Cependant, peu à peu, l’influence du christianisme se développa dans le tissu scolaire et le VIe siècle vit naître les premières écoles chrétiennes.

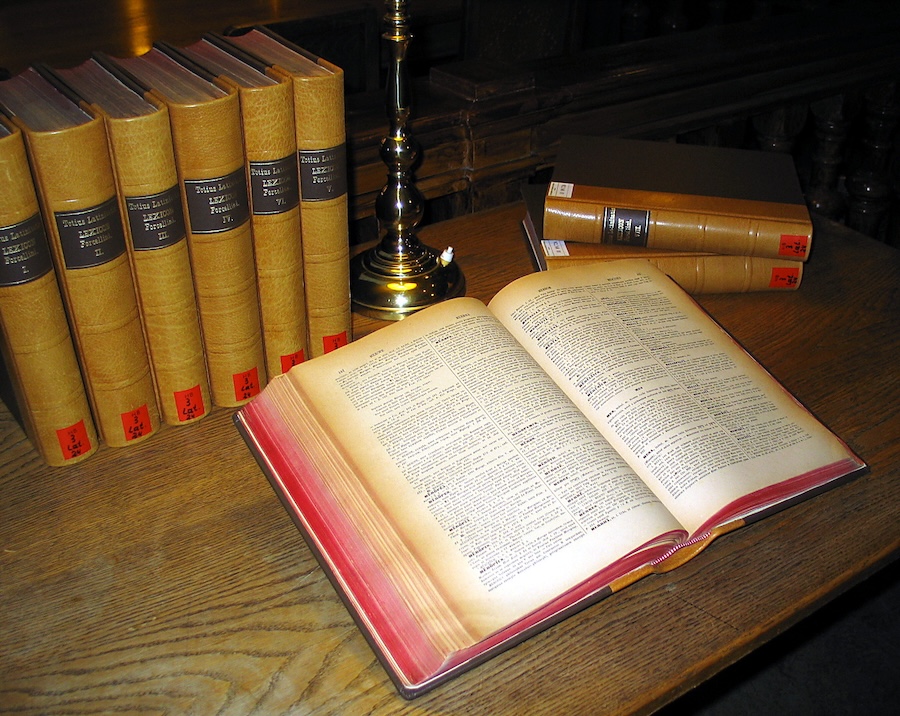

La mémoire tenait une place importante dans les apprentissages au Moyen Âge. L’école chrétienne pointait l’inutilité d’une mémorisation stérile des connaissances. Elle mettait plutôt l’accent sur l’apprentissage et la répétition de textes sacrés en latin. Jonathan Teurnier dans son article L’enseignement au Moyen Âge, affirme : « Les écoles chrétiennes des VIe et VIIe siècles puis les écoles carolingiennes restent fidèles à cette méthode qui facilite l’apprentissage d’un latin devenu langue savante par l’intermédiaire de petits textes, de dialogues ou de connaissances présentées sous forme versifiée. Le renouveau du XIIe siècle poursuit dans cette voie où la transmission orale est prépondérante. Il faudra attendre le XIIIe siècle et l’avènement des universités pour que le livre et la prise de notes par les étudiants deviennent l’auxiliaire de la mémoire ».

D’abord monastiques, les écoles chrétiennes abandonnèrent les sources profanes pour se référer au texte biblique, puis s’enrichirent d’écoles épiscopales (sous l’autorité de l’évêque) et paroissiales où étaient enseignés la lecture, l’écriture, le calcul et le chant. L’autorité religieuse devint responsable de l’enseignement donné dans sa juridiction, ce qui impliquait le choix et la surveillance des maîtres, l’inspection de la moralité et des études, le devoir aussi de promouvoir l’instruction. Le XIIe siècle vit une renaissance générale des études. À la fin du Moyen Âge, il y avait une multitude d’écoles de villages en France.

Le latin, langue internationale, littéraire et savante

Les écoles monastiques, sous l’autorité d’un abbé, enseignaient de façon analogue aux écoles épiscopales. Elles se développèrent beaucoup grâce à la propagation de l’ordre bénédictin. L’afflux des écoliers multiplia les établissements qui se divisaient en écoles non latines où était enseigné le catéchisme, le chant, la lecture, l’écriture, l’arithmétique, et en écoles latines où le latin était la seule langue utilisée. Les jeunes y lisaient les textes des auteurs antiques, se formaient l’esprit par une étude approfondie et une pratique de l’analyse. L’usage exclusif du latin leur permettait de maîtriser parfaitement cette langue, très utilisée à cette époque. « Or le latin médiéval, langue vivante, précise et technique, était l’instrument universel et commode de la culture religieuse, littéraire, philosophique, juridique et scientifique. Il était compris et parlé dans toute l’Europe, et n’a pas été remplacé dans cet office de langue internationale (qu’il a gardé dans l’Église catholique) et de langue savante commune », soulignait l’historienne Geneviève d’Haucourt dans son livre La vie au Moyen Âge.

Comme c’est encore le cas actuellement, la lecture et l’écriture étaient la base de l’enseignement scolaire. La lecture permettait de suivre l’office religieux, de parcourir journellement son livre d’heures (livre liturgique des catholiques), de lire une lettre ou un document administratif, de s’initier à la littérature ou à des connaissances plus ardues, mais les livres étaient rares, et les bibliothèques familiales très peu fournies. Dans différents métiers, notamment ceux du commerce, il fallait savoir écrire pour tenir ses comptes ou régler ses affaires. Plus rarement, l’écriture servait à exprimer ses sentiments.

Les adolescents ayant le goût et la capacité de continuer leurs études pouvaient rejoindre des écoles qui enseignaient la géométrie, l’arithmétique, l’astronomie et la musique. Ce cursus, appelé quadrivium, leur ouvrait alors bien des portes vers les domaines de la science et des arts.

Le temps de la formation à un métier

Quand venait le temps d’une formation plus professionnelle, elle était d’abord commandée par l’orientation de la vie future de l’enfant. Cette vie future était souhaitée par ses parents en fonction de son caractère, de ses penchants, mais aussi, en fonction des nécessités familiales et des différentes opportunités d’apprentissage et de travail qui étaient offertes et facilement accessibles. Quand l’orientation principale était donnée, l’apprentissage pouvait commencer réellement. Il devait progressivement rendre le jeune puis l’adolescent apte à exercer sa profession et à vivre de manière autonome. L’enfant se formait dans le milieu professionnel choisi.

Chez les paysans, les artisans, les hommes de loi, les seigneurs terriens, l’aîné des enfants savait, dès son plus jeune âge, quel chemin d’instruction et d’apprentissage il allait prendre : il seconderait son père et lui succéderait. Pour les cadets, le chemin était souvent plus difficile. En général, ils devaient partir se former et monter leur affaire ailleurs, ou vendre leurs bras à la tâche, s’établir à la ville comme domestique, apprenti, ou s’engager dans la troupe d’un seigneur. Les cadets nobles pouvaient se destiner à la vie chevaleresque et trouver à s’employer aux hasards des guerres, ce fut une ressource courante dans les derniers siècles du Moyen Âge.

Chez les nobles, on mettait d’abord le jeune garçon dans les mêmes conditions de vie que les valets. Vers sept ans, l’enfant commençait des études avec des professeurs attitrés. On lui enseignait la lecture et il avait des maîtres d’équitation et d’escrime. À dix ans, il commençait une préparation militaire qui devait l’occuper toute sa vie : chevaucher, dresser des animaux, apprendre à combattre, manier des armes. À quatorze ou quinze ans, il rejoignait la cour d’un prince pour parfaire son éducation dans une communauté plus importante, plus riche et plus cultivée encore. Geneviève d’Haucourt écrivait : « Il accompagnait son seigneur à la chasse, à la cour, aux tournois ou en guerre. Il jouait aux échecs, bavardait, dansait avec les dames et devenait ainsi à tous égards un homme de bonne société ».

Les choix qui s’offraient aux jeunes filles

Les jeunes filles étaient destinées au mariage, mais elles pouvaient aussi rester dans la maison familiale comme aides et soutiens, dévouées à leurs parents et à leur famille. Il y avait une autre possibilité qui s’offrait à elles : la vie religieuse. C’était aussi une possibilité pour les garçons. C’était soit une vocation profonde, soit un moyen de trouver son rôle dans la société avec une sécurité matérielle et morale.

Une coutume en vigueur au Moyen Âge, l’oblation monastique, consistait à offrir un jeune enfant d’environ sept ans, une fille ou plus souvent un garçon, à un monastère. « Jusqu’au XIe siècle, on estime que l’engagement des parents est irrévocable et que les enfants peuvent rester toute leur vie au monastère. Pourtant, lorsque la notion de liberté individuelle commence à être redécouverte, on accepte qu’arrivé à l’âge de la puberté l’enfant puisse reprendre sa liberté », indiquait Pierre Richié. Certains historiens qui ont étudié les rites d’oblation insistent sur la notion de sacrifice qui accompagne cette coutume, autant le sacrifice des parents que des enfants.

La foi en Dieu et la pratique religieuse tenaient une grande place dans l’éducation des jeunes filles. Elles étaient habituellement éduquées chez leurs parents. La piété devait être toujours présente dans le cœur et l’esprit et donner à leur vie une solide base spirituelle et morale. Les jeunes filles se formaient à leur rôle futur de maîtresse de maison. Une maison était, à cette époque, un monde pratiquement autonome. C’est pourquoi la mère de famille devait savoir tout faire et savoir commander si elle était d’un milieu aisé. Les jeunes filles nobles, de plus, apprenaient comme leurs frères à bien monter à cheval, à chasser, voire à dresser des oiseaux.

Certaines filles, destinées à la vie religieuse, orphelines ou de familles riches ou trop nombreuses, grandissaient dans des monastères. Elles apprenaient à lire, écrire et chanter. Dans certains monastères, on leur enseignait le latin. Elles apprenaient également à broder. La jeune fille destinée au monde, mais élevée au couvent, était instruite de la même manière, « et comme on devait la préparer à vivre dans le siècle, il fallait lui donner de quoi y briller : elle lisait des histoires à raconter, s’entraînait à jouer d’un instrument dont elle pouvait s’accompagner, pratiquait les échecs... » écrivait Geneviève d’Haucourt. La société médiévale n’était peut-être pas aussi sombre et inculte que ce qui est écrit dans certains livres d’histoire ?

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.