L’amour permettrait de diminuer le stress, d’améliorer la qualité du sommeil, de réguler le microbiome et le système nerveux… Si aujourd’hui, certains lui prêtent toutes les vertus, l’amour n’eut pas toujours si bonne réputation. Au Moyen Âge, on voyait l’état amoureux tout simplement comme une maladie.

Au Moyen Âge, on définissait l’amour de différentes manières. D’un point de vue religieux, dans les textes bibliques et la littérature édifiante, il était synonyme de voluntas, c’est-à-dire de dévouement à l’autre.

Mais l’amour était aussi synonyme de passion ou d’eros, conséquence de l’idéalisation de la personne aimée.

Un manuel sur l’amour au XIIe siècle

Le lien entre amour et passion se trouve déjà dansDe amore ( De arte honeste amandi ou De l’art d’aimer honnêtement en français) d’Andreas Capellanus (André le Chapelain). Ce traité scientifique et pratique du XIIe siècle, qui décrit les règles à suivre dans les relations amoureuses, définit l’amour comme une passion innée, qui naît de la contemplation de la beauté et d’une obsession envers l’être aimé.

Capellanus énumère différents types d’amour : l’amour vrai, entre personnes de même rang social ; l’amour vulgaire, ou charnel ; l’amour impossible ; et l’amour malhonnête (que l’auteur condamne car il est contraire aux préceptes moraux).

Cet ouvrage a eu une influence majeure sur la littérature, la médecine et la société médiévales. L’idée que l’amour est une maladie, fondée sur la théorie des quatre humeurs corporelles – le sang, le phlegme, la bile noire et la bile jaune – dont l’équilibre assurait la santé, vient également de là.

La vision des médecins sur l’état amoureux

Dans sa traduction d’un traité sur la mélancolie, le médecin Constantin l’Africain (1020 – 1087) établit en effet un lien direct entre l’excès de bile noire et le mal d’amour. Cet excès expliquait le lien entre les mots « amour » et « amer ». Selon lui, la maladie frappait le cerveau et pouvait provoquer des pensées et des inquiétudes intenses chez l’amant. Dans le même ordre d’idées, la thèse de Boissier de Sauvages (1706 – 1767) associe le mal d’amour à la mélancolie.

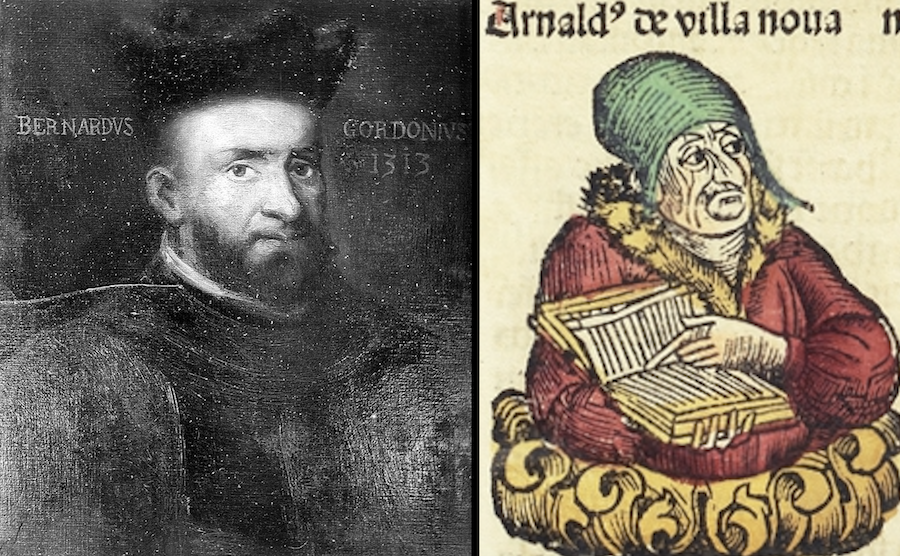

Selon le Lilium Medicinae de Bernard De Gordon (XIIIe et XIVe siècles), cette pathologie, causée par « l’amour des femmes », pouvait conduire à la mort du malade. Il était entendu que l’homme était obsédé par les images de sa bien-aimée. Dans ces conditions, la température du corps, le flux sanguin et le désir sexuel augmentaient. Dans son manuel, Gordonio analyse les symptômes, parmi lesquels la couleur jaunâtre de la peau, l’insomnie, le manque d’appétit, la tristesse constante due à l’absence de l’être aimé, etc. Cet état était considéré comme une maladie, appelée amor hereos ou aegritudo amoris.

Arnaud de Villeneuve (1240-1311), médecin médiéval, attribuait ce trouble à un jugement erroné de la « mémoire cogitative », située dans le cerveau. Il en résultait une élévation de la température, provoquée par l’anticipation du plaisir sexuel au niveau cérébral.

Selon le Dragmaticon philosophiae de Guillem de Conches (1080-1150), puis, plus tard, pour de Gordon), le cerveau était divisé en trois parties. La première, située dans la partie supérieure du front, recelait la vertu sensible. La deuxième, derrière le front, contenait la conscience sensible, où le malade qualifiait les images de positives ou négatives. Dans la troisième, sous la partie inférieure du cou, se trouvait la mémoire sensible, sorte d’archivage des images. L’homme qui idéalisait l’image de la bien-aimée voyait sa fonction imaginative altérée.

Le mal d’amour dans la littérature

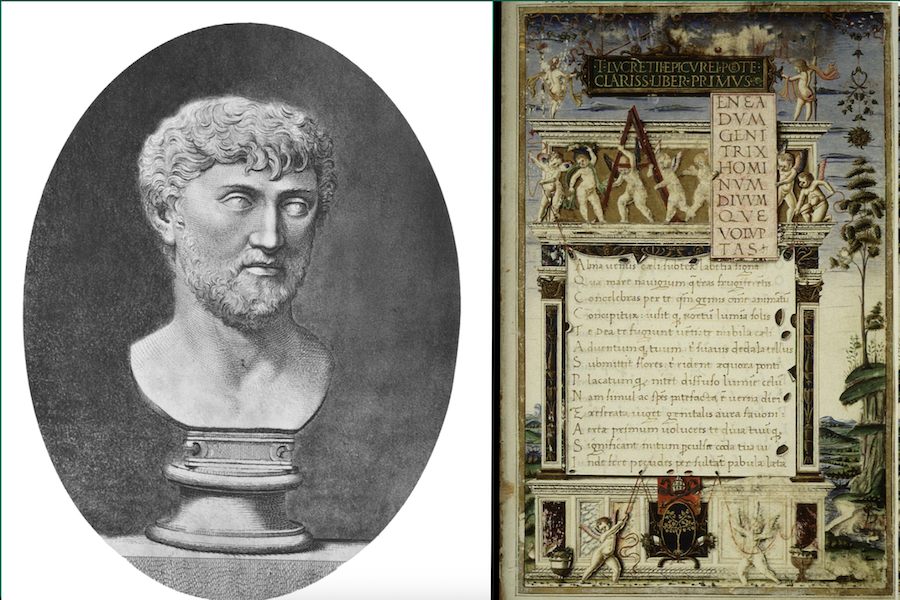

L’amour en tant que maladie est une constante dans les textes littéraires de l’époque. Lucrèce (Ier siècle av. J.-C.) consacre le livre IV du De Rerum Naturaau thème de l’amour, le considérant comme une maladie dangereuse pour l’équilibre mental de l’être humain. Pour Garcilaso de la Vega, cet état peut conduire à la folie et à la mort. Dans son sonnet XIV, il explique comment sa passion amoureuse l’a conduit au désespoir, où il ne trouve ni paix ni repos.

On constate aussi que la maladie afflige des personnages littéraires bien connus. Le Livre du Bon Amour de l’archiprêtre de Hita(XIVe siècle) montre la lutte entre l’esprit chrétien et l’amour de Dieu, d’un côté, et « l’ amour fou » qui ronge l’amant, de l’autre. Dans El Corbacho de l’archiprêtre de Talavera, l’« amour fou » est décrit comme la cause directe de l’aliénation mentale et même de la mort.

Leriano, le héros de La Prison d’amour de Diego de San Pedro, souffre lui aussi du « mal d’amour », une passion profonde pour Laureola qui lui fait perdre l’appétit et le sommeil, et manque de le tuer.

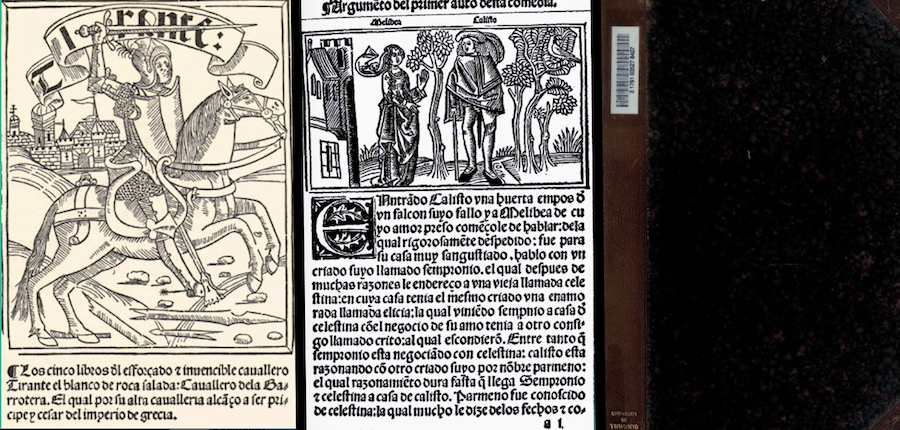

Dans La Célestine, Calixte manifeste un désir sexuel démesuré qui le conduit à la folie amoureuse. Sans oublier que l’objectif final du Don Quichotte de Miguel de Cervantes est de faire connaître l’étendue de sa passion à sa bien-aimée, Dulcinée.

Dans Tirant le Blanc de Joanot Martorell, l’attirance du protagoniste pour Carmésine occasionne un manque d’appétit, des crises d’insomnie, des pleurs et des soupirs. De même, dans Espillde Jaume Roig, le sage Salomon diagnostique dans les rêves du protagoniste un maladie d’amour due à une passion amoureuse démesurée.

Existait-il un remède au mal d’amour ?

La guérison passait par une double recommandation : régime alimentaire et discipline morale. Le régime prescriptif consistait à éviter le vin, la viande rouge, le lait, les œufs, les légumes et les aliments de couleur rouge, qui incitent au mouvement du sang et au désir sexuel. Le malade d’amour devait manger de la viande blanche, du poisson et boire de l’eau ou du vinaigre. Il était également nécessaire de bien transpirer et de prendre un bain avant de manger.

Il convenait aussi de dominer ses pulsions charnelles afin de soumettre la volonté, en posant une plaque de fer froid sur les reins (berceau supposé du désir), en dormant sur un oreiller rempli d’orties, en se baignant dans l’eau froide, etc.

Les instincts charnels étaient la cause principale de tous ces maux. Une vie vertueuse, éloignée de la passion excessive, permettait de trouver l’harmonie entre le corps et l’âme, car le mal d’amour pouvait conduire à la mort et, pire encore, à la damnation de l’âme.

Rédacteur Charlotte Clémence

Auteur

Anna Peirats : IVEMIR-UCV, Universidad Católica de Valencia

Cet article est republié à partir du site The Conversation , sous licence Creative Commons

Soutenez notre média par un don ! Dès 1€ via Paypal ou carte bancaire.